- 北京服裝學院是一所有著深厚家國情懷和鮮明辦學特色的時尚高校。學校前身是1959年2月創建的北京紡織工學院,1961年7月更名為北京化學纖維工學院,1987年2月改擴建為北京服裝學院,是我國第一所公辦服裝高校。1998年,學校劃歸北京市管理。2019年由理工院校轉為藝術院校,2020年明確為北京市高水平特色型大學。 詳情

您的位置: 首頁 > 新聞中心 > 人物專訪

- 北京青年報整版報道王銳及劉莉教授科技服務民生成果

- 2023-05-06

- 來源:北京青年報

- 作者:雷嘉

- 編輯:宋冰瀅

- 閱讀次數:

-

【編者按】5月5日,北京青年報“新時代首都發展巡禮”專版推出“科技創新系列報道之一”,用整版篇幅專題報道我校材料設計與工程學院教授兼博導王銳帶領團隊與龍頭企業合作,打破兩項國外壟斷技術,讓彈性纖維面料從“高少貴”走向普羅大眾的科技創新應用事跡,以及我校服裝科技研究院院長、國家冬季運動服裝裝備研發中心主任劉莉教授,攜手中國航天科技集團公司第四研究院第42研究所,設計研發老年人摔倒防護智能服裝,通過彈出氣囊為老年人健康護航的科技創新應用場景,充分展現了北京服裝學院在“黨旗紅引領時尚紅”特色黨建模式下,發揮設計力、科技力、組織力和傳播力優勢,以現代科學技術為支撐,結合中國傳統文化與技藝進行行業研發創新、服務國家和人民需要的責任與擔當。

以下為報道全文

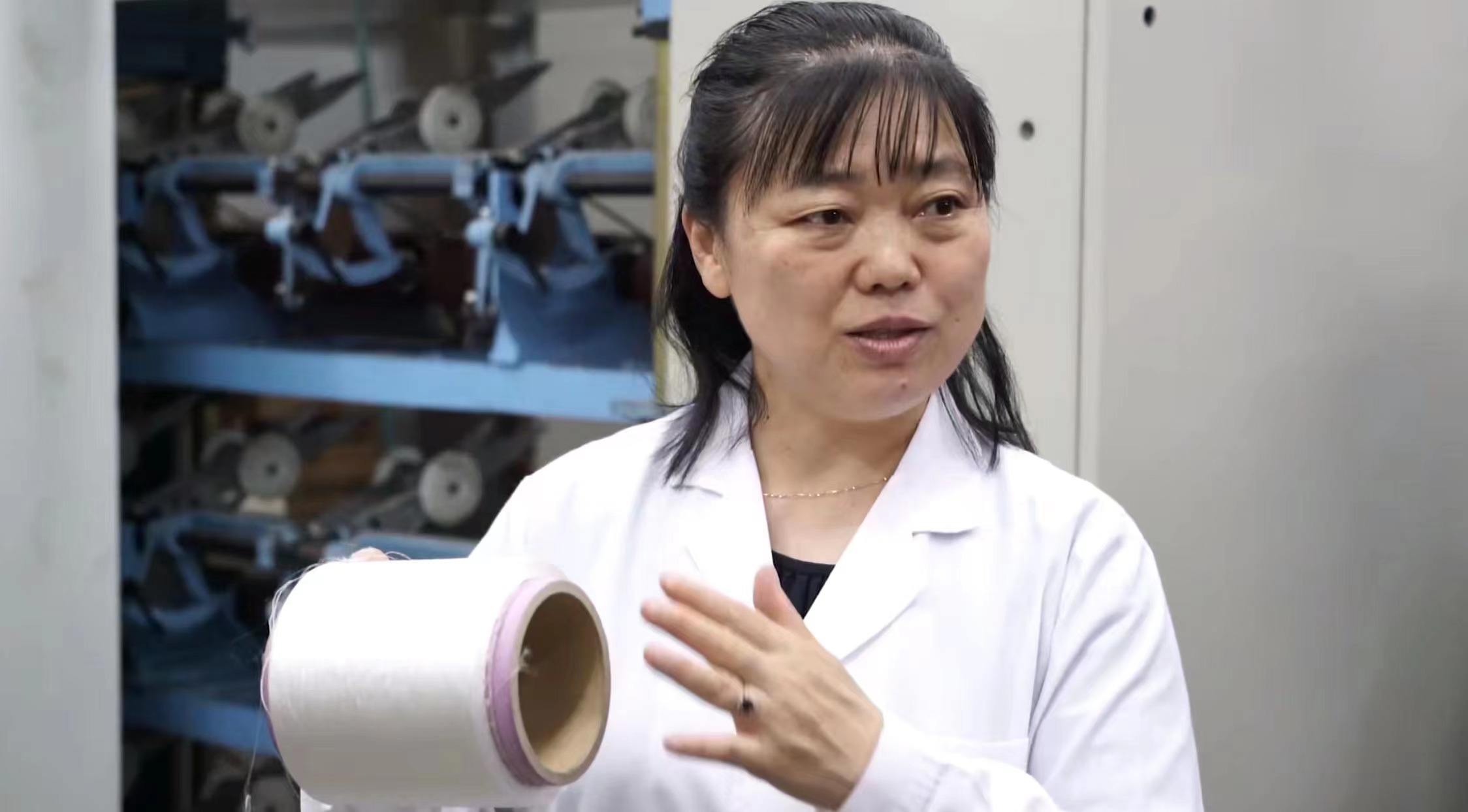

歐美日發達國家高度重視并曾經長期壟斷全球彈性纖維的研發、生產和市場。但近年來,在國家政策支持和科學家的努力下,我國彈性纖維產業發展迅速,建立了較為完整的制備技術研發、工程實踐和產業體系,大幅縮短了與發達國家的差距,有效緩解了國民經濟對彈性纖維的迫切需求。這其中,北京服裝學院材料設計與工程學院教授兼博導王銳帶領團隊與龍頭企業合作,就打破了兩項國外壟斷技術,讓彈性纖維面料從“高少貴”走向普羅大眾。

王銳教授在北京服裝學院的實驗室里指導學生做聚酯的聚合反應

超細纖維人造麂皮打破國外壟斷

很多人聽說過“人造麂皮”,卻很少有人知道,王銳團隊研發的超細纖維人造麂皮改變了我國運動鞋鞋面原料的市場現狀。動物麂皮是加工絨面革的上等皮料,其價格昂貴且產量有限,加之國際國內的動物保護理念,所以很多服飾都采用人造麂皮面料。但是,像頭發絲般粗細的常規纖維是做不出人造麂皮的柔軟手感的,只有超細纖維才能達到要求。要有多細呢?王銳舉例說明:一根超細纖維的直徑約為300-500納米,相當于一根頭發分成1000份。而這種“亞微米超細纖維”的制備技術,在十多年以前長期被日本可樂麗公司壟斷。因此,當時國產運動鞋的常用鞋面材料的只有真皮、普通人造革和帆布,缺少柔軟性、彈性,舒適感也較差。要想使用有彈性、柔軟又舒適的人造麂皮面料,就要進口,使得成本大幅上漲。如今身為我國化纖和紡織材料領域著名專家的王銳清楚地記得一件事:在上個世紀90年代她跟隨自己的“師傅”張大省教授一起做科研,當時張老師從日本留學歸來,親歷了我國超細纖維與國際先進水平的差距,隨即開啟了超細纖維的研發。王銳教授耳濡目染,下定決心,一定要研制出國產的亞微米超細纖維。這項技術的關鍵叫“共混海島超細纖維”。“就像一碗粥是由米湯和米混合而成的,米湯像‘海’,米粒就是‘島’。在一根頭發絲粗細的聚合物里有1000個‘米粒’,再把每個‘米粒’拉伸到300-500納米的細度,最后把‘米湯’溶解剝離出去,留下的就是超細絨毛形成的纖維。”這個過程的實現并不簡單。當時王銳只能看到日本產品的專利報道,沒有樣品,更看不到裝備,她只能從理論上分析。但最開始的一關,她在北京服裝學院的實驗室里就紡不出纖維。“本來應該從噴絲板像吐絲一樣噴出絲來,而我們的噴絲板像下雨一樣只能‘滴答’,我們只能不斷調整各方面系數——這一關就花了近3年時間,通過紡絲裝備、工藝技術、原料改性等聯合攻關才終于試制纖維成功,開始與企業合作生產線試產。”最終,王銳團隊與企業合作攻克了“PA6/PE共混海島法超細纖維及人造麂皮的系列化產品開發和產業化”關鍵技術,由她作為第一發明人的人造麂皮技術打破了國外壟斷,取得自主知識產權,填補了我國該項技術與產品的空白,實現了產業化發展。公開數據顯示,該技術自產業化以來為企業新增產值約60.37億元,利稅8.76億元,創外匯2.17億美元。“我們的產品比日本壟斷企業性能更高、成本更低,十多年來一直不落下風,而且在不斷改進提升,比如把后期染色改為在生產過程中直接實現原液著色,更加環保;再如使用直接制孔法,控制氣孔直徑,以提高防水透濕性能……”王銳驕傲地說,如今國外大牌也在購買中國的產品。

優質國產彈性纖維面料走入百姓家

加上人造麂皮,王銳獲得過兩項國家科技進步二等獎,另一項是她帶領團隊和企業開發研制的多功能聚酯及彈性纖維。無彈不成布,有彈性的面料會讓穿著的人更有舒適感。尤其是近年來,國際國內的棉花產量都在下降。“天然纖維是不夠用的,整個紡織纖維市場中化學纖維占比80%,天然纖維只有20%。”王銳的工作就是在紡織面料的纖維層面下工夫,往纖維中加入功能成分,使得最終紡織成型的面料擁有彈力、吸濕、速干、抗紫外線等多種功能。此前多功能的聚酯彈性纖維原料一度被美國杜邦和殼牌兩大巨頭所壟斷。兩大巨頭有一部分代工廠在中國,他們拿來原料讓代工廠加工,生產出來的面料產品再返還他們手中,而中國需要這樣的面料產品還要向他們進口。國內也有彈性纖維,但受工藝限制功能較為單一,難以添加多個功能成分。這種局面讓王銳內心備受煎熬。針對PTT聚合關鍵技術被兩大跨國公司壟斷、原料長期依賴進口、傳統聚酯(PET)同質同構嚴重且功能單一等現狀,王銳帶領團隊與盛虹控股集團等企業合作,攻克PTT及多功能PET聚合及其纖維制造關鍵技術,助力企業建成投產年產3萬噸PTT聚合生產線、年產25萬噸全消光MFPET熔體直紡生產線,以及年產5萬噸PTT/MFPET雙組分多功能纖維生產線,實現了復合功能纖維從聚合物源頭到終端產品的國產化。這一技術自投產以來新增產值432.21億元,利稅21.65億元,并且很快出口,實現創匯3895.32萬美元,目前國際市場占有率第一,為我國聚酯產業結構調整、產品升級換代和技術進步起到了引領示范作用。“百姓對服裝面料的舒適性需求是無止境的。”讓王銳最有成就感的,除了國內外同行和企業的認可,更是讓普通百姓都能穿得起觸感、親膚性、熱濕舒適性、輕暖性都好的面料服裝。

阻燃面料研發國際領跑

如果說在超細纖維人造麂皮、復合功能彈性纖維領域,我國紡織材料行業是在努力跟跑,那么在阻燃面料領域,我國已經算領跑者了。北京青年報記者了解到,包括王銳教授在內的國內多個研發團隊正在積極研發多種阻燃面料。去年底,由北京服裝學院牽頭承擔的國家重點研發計劃項目“高品質阻燃纖維及制品關鍵技術”順利通過科技部績效評價。該項目由王銳牽頭,四川大學、北服、東華大學、天津工業大學及軍事科學院系統工程研究院軍需工程技術研究所共同參與。該項目研究了纖維材料的阻燃、抗熔滴和抑煙機理,開展高品質阻燃劑、阻燃聚酯、阻燃聚酰胺、阻燃再生纖維素纖維及其紡織品制備關鍵技術攻關和生產示范線建設,實現了高品質阻燃纖維及其制品的規模化制備。項目共申請發明專利50件,其中王銳團隊的“長效環保阻燃聚酯纖維及制品關鍵技術”成果經鑒定,被認定為“總體技術達到國際先進水平,高磷含量、耐熱、抗熔滴及抑煙阻燃聚酯技術屬國際領先水平”。別以為阻燃技術及面料只在軍事、消防領域有用,飛機、賓館的窗簾和地毯等用品都需要阻燃功能。這些用品傳統上多使用滌綸面料,一旦燃燒火勢蔓延速度很快,而且發煙量也特別大,還容易產生融滴燙傷皮膚。因此王銳把突破重點放在熔紡聚酯纖維的耐久阻燃、協效抗熔滴及抑煙機理等方面,通過阻燃技術創新,讓最終的滌綸面料遇火只是邊緣燒焦,離火自熄,不會產生大量的煙,也沒有熔滴的滴落。目前此類產品也開始實現量產并出口創匯。“我希望未來阻燃滌綸面料還能實現循環再利用,以最少的阻燃組分實現最佳效果。”王銳向北青報記者介紹她接下來的研發方向。

新型服裝材料的創新應用場景

“跌倒髖骨防護服裝”受到老年人歡迎

去年以來,清華大學周邊養老院、央廣購物平臺等平臺開始出售一種面向老年人的“防摔馬甲”,頗受市場歡迎。這是北京服裝學院服裝科技研究院院長、國家冬季運動服裝裝備研發中心主任劉莉教授,攜手中國航天科技集團公司第四研究院第42研究所,設計研發的老年人摔倒防護智能服裝,通過彈出氣囊為老年人健康護航。

老年人由于骨質疏松、股骨頸脆弱和外髖部肌肉萎縮等原因,跌倒后比較容易發生髖骨骨折。而有統計數據顯示,老年人一旦發生髖骨骨折,一年后生存率只有50%左右。因此,劉莉教授和航天專家合作,把老年人防摔倒智能服裝的方向鎖定在“髖骨防護”方向。航天專家負責氣囊彈出算法,劉莉教授的團隊則負責做整體的服裝功能性設計,讓它更便利,設計更成熟。這款“老年跌倒髖骨防護

服裝”設計成馬甲的樣式,分秋冬季、夏季和運動型三款,主要面向50-80歲中老年人群。馬甲內一體集成了氣囊組件、跌倒預識別模塊、氣體發生器模塊,三大組件均可便捷拆卸,多次使用,可以預識別老年人日常生活中的被動跌倒情況,并快速、安全地展開一體式氣囊,保護人體髖骨部位。

一位購買了“防摔馬甲”的消費者告訴北青報記者,他本人曾經是一名骨科大夫,深知老年人發生髖骨骨折后有多危險和痛苦,因此這款“老年跌倒髖骨防護服裝”一上市,他就為自己已經八十高齡但仍喜歡出門遛彎兒的父母各買了一套,叮囑他們在家、出門都要穿。“其實德國也有類似的產品,但國內難買到,而且價格非常貴,咱們國產的防摔馬甲很好地填補了這塊空白。”他說。

相關新聞

重要通知

- 關于以北京服裝學院名義舉辦賽事活動的聲明

25-06-27 - 關于開展2024屆畢業生培養質量評價的通知

25-05-30 - 關于2024年申請增設新專業的公示

24-08-25

北服視覺

打印本頁

打印本頁