- 北京服裝學院是一所有著深厚家國情懷和鮮明辦學特色的時尚高校。學校前身是1959年2月創建的北京紡織工學院,1961年7月更名為北京化學纖維工學院,1987年2月改擴建為北京服裝學院,是我國第一所公辦服裝高校。1998年,學校劃歸北京市管理。2019年由理工院校轉為藝術院校,2020年明確為北京市高水平特色型大學。 詳情

您的位置: 首頁 > 展覽講座

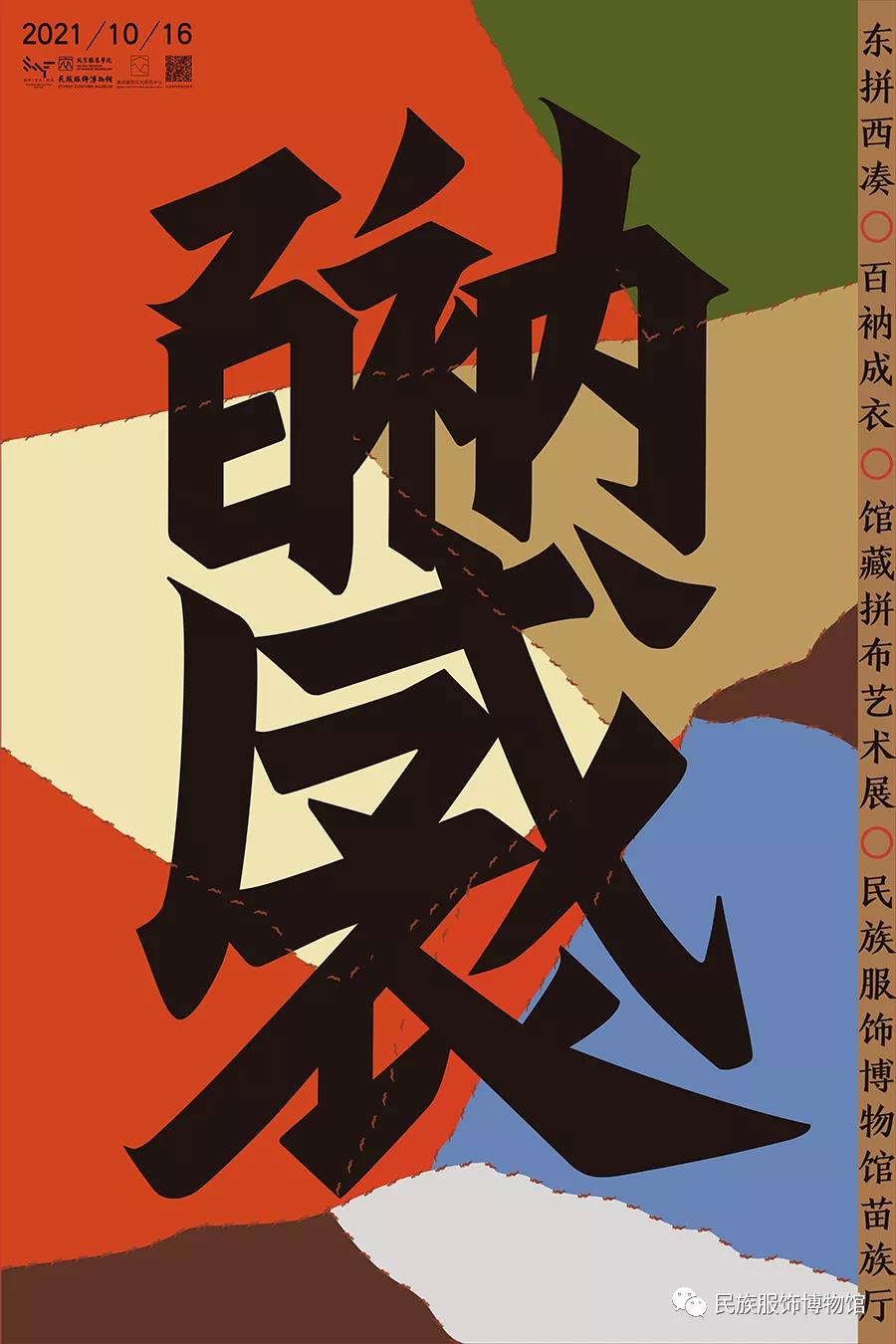

- “東拼西湊 百衲成衣——館藏拼布藝術展”

- 2021-10-09

- 來源:民族服飾博物館

- 作者:劉育紅

- 編輯:宋冰瀅

- 閱讀次數:

2021年10月16日開幕

北京服裝學院5號樓三層?民族服飾博物館

主辦單位:

民族服飾博物館

奧運服飾文化研究中心

開閉館時間:

2021年10月16日至10月22日

8:30-11:30 13:30-16:30

2021年10月23日起

周二上午:8:30-11:30 下午:13:30-16:30

周四上午:8:30-11:30 下午:13:30-16:30

周六下午:13:30-16:30

一 拼布簡史小貼士

拼布的歷史很長,長到我們幾乎無法確定最早出現的時間。在手工織造的年代,原材料的采集已屬不易,再經過漫長繁瑣的織造過程,方能獲得珍貴的布匹。“繅絲織帛猶努力,變緝撩機苦難織。”千百年來,人們對面料的愛惜深刻烙印在傳統裁剪制衣和縫繡裝飾的方方面面,充分利用邊角碎布,能夠化零為整,既經濟又實用的拼布由此應運而生。

敦煌長方形百衲經巾(現藏于大英博物館)

“朝冠掛了方無事,獨愛山僧百衲衣。”兩漢到唐、五代時期,佛教傳入中國,僧侶服飾中有一種用人們遺棄的破舊衣物縫綴拼補而成的百衲衣,用以代表斷除世俗欲望,超越凡心。

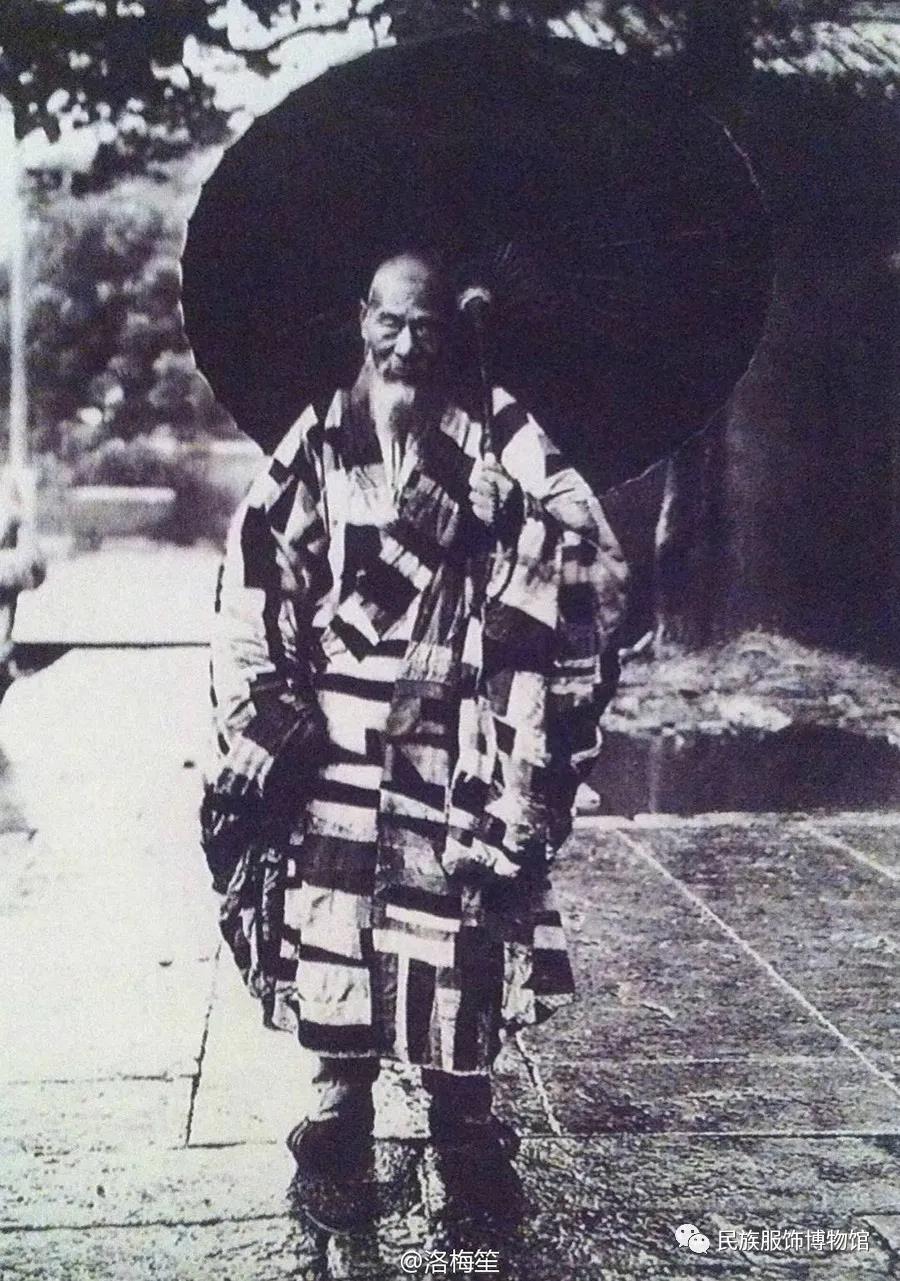

晚清,身穿百衲衣的靈隱寺的僧人

水田衣因整件衣服的不同色塊互相交錯,形如水田而得名,在唐代便已出現,明代達到流行高峰。唐詩中可以讀到許多相關的句子:“乞飯從香積,裁衣學水田。” “日暮寒林投古寺,雪花飛滿水田衣。”

有一種觀點認為,水田衣是模仿出家人裝扮出現的流行元素,到了明清時期,隨著戲曲的不斷發展,角色演出服裝更加細化,出現了女尼角色特定穿著的幾何形狀拼布戲服,兜兜轉轉,仿佛又回歸了百衲衣的初衷。

京劇戲曲人物陳妙常

百家衣是傳統民俗中十分典型的兒童拼布服裝,表達長輩對孩子健康成長的美好祝愿。不僅是穿百家衣,還要吃百家飯,蓋百家被,以這樣的方式象征孩子不嬌貴,好養活。

圖片來源:《中國的男孩女孩》

<TheChinese boy and girl>.By Isaac Taylor Headland

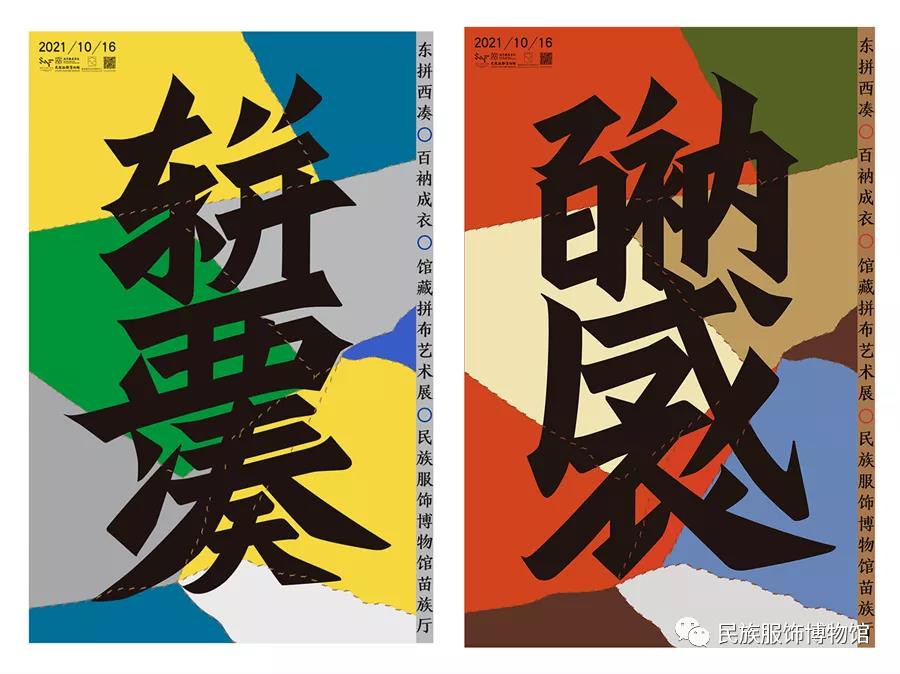

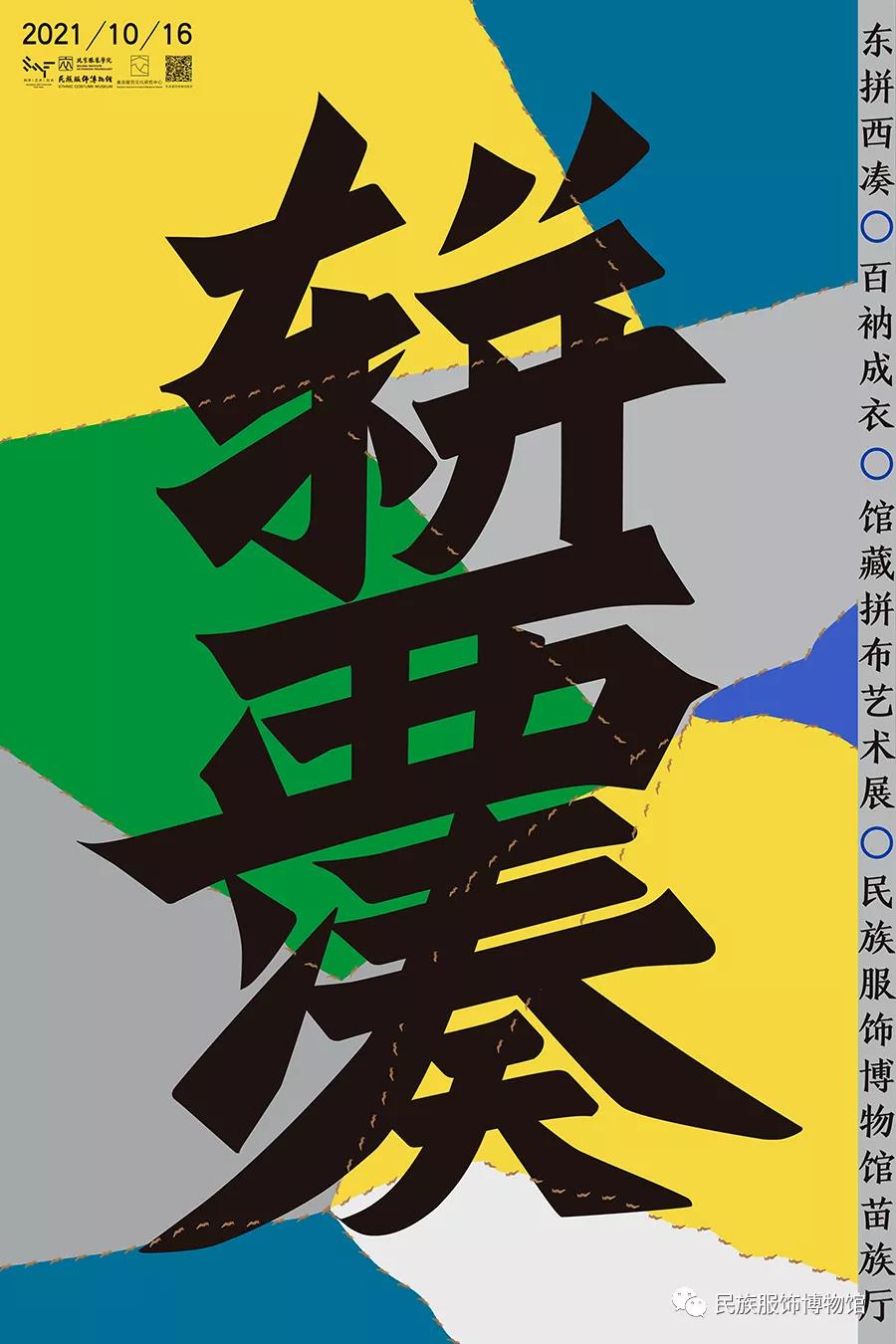

二 海報解讀

本次展覽海報的字體設計采用了中國傳統圖形共生的創意手法,共用偏旁部首等部位,并以共生移情為意念,結合相生。達到符合審美標準的和諧共生圖形,與拼布的拼接、碰撞、互補具有異曲同工的視覺效果。

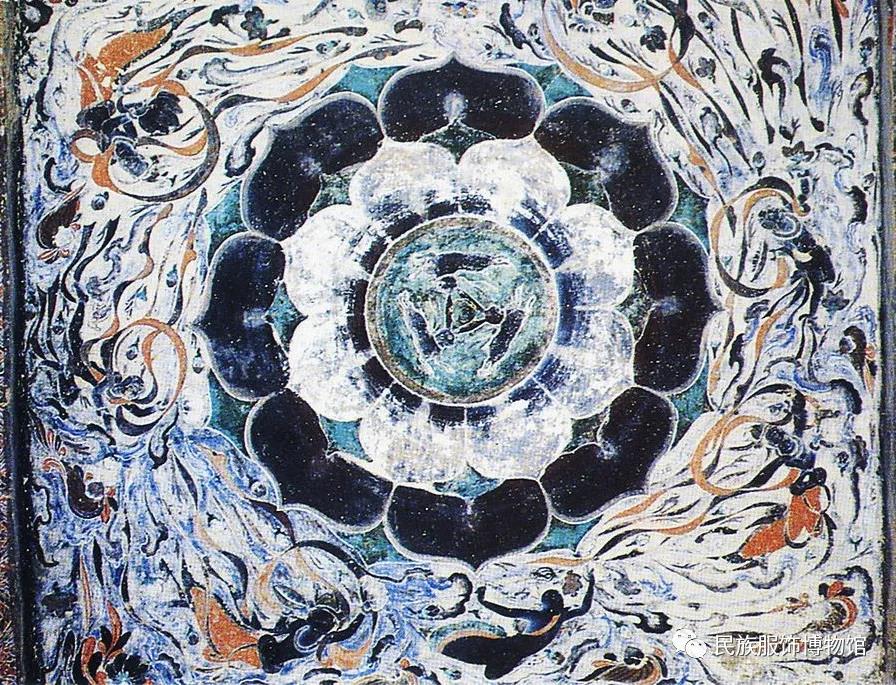

共生創意圖形自古有之,通過對相同物種可以公用部分的簡化疊合,實現同構共生。

敦煌藻井:隋-407窟:三兔共耳相逐

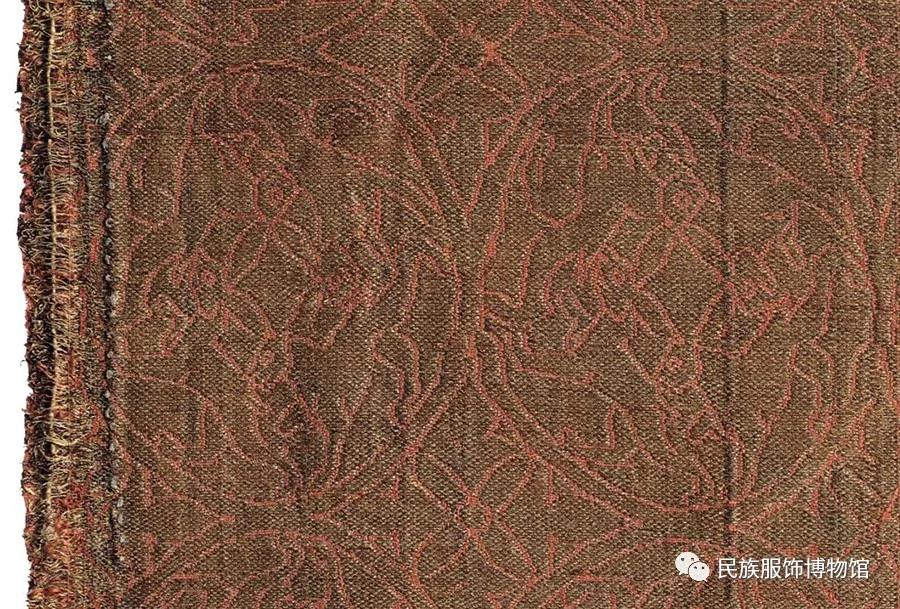

十三世紀中葉東伊朗地區絲綢上的“四兔共耳”

美國克利夫蘭藝術博物館藏

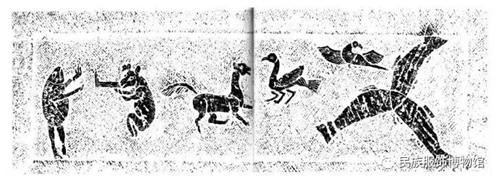

四川合江張家溝2號墓4號石棺側板“三魚共首”圖

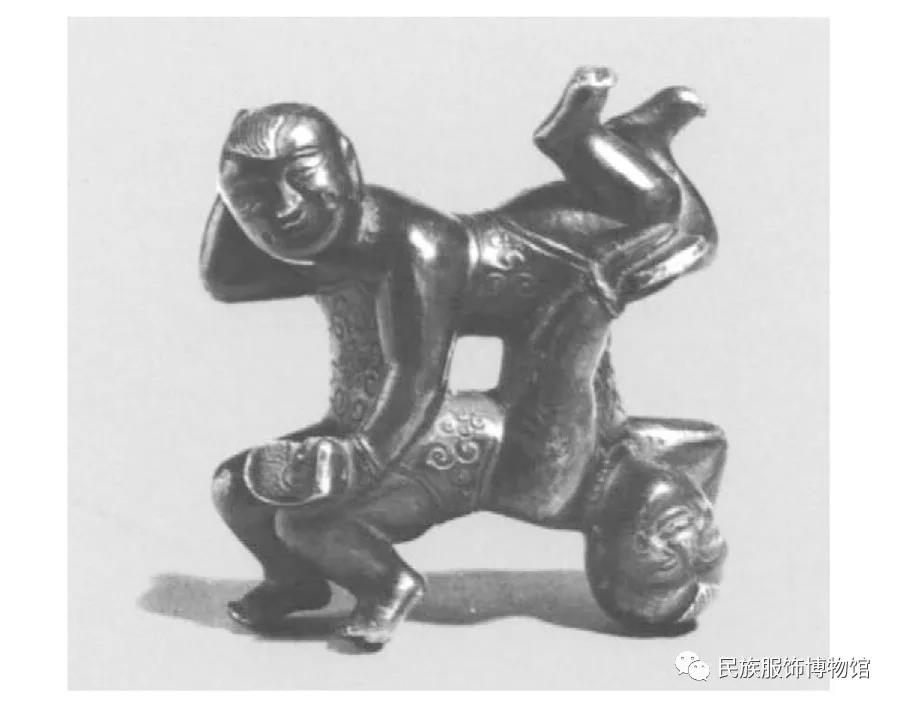

明代銅鑄四喜娃娃

上海博物館藏

由共生圖形過渡到共生文字,也稱漢字合文圖形。

唯吾知足 藏泉行布·當百文用

“借口錢”是共生文字的典型范例,據傳出現在漢代,但比較可靠的實物證據見于清代的“壓勝錢”。創作者巧妙地利用銅錢中間的方孔,將其作為“口”,分別與四個不同偏旁按照上下左右的方位組成“唯吾知足”四字。以這樣的“借口”方式還可組成“叩石如兄”,以及“唯善呈和”。

當代日常生活中時常見到的的組合吉祥文字也屬于漢字合文圖形。

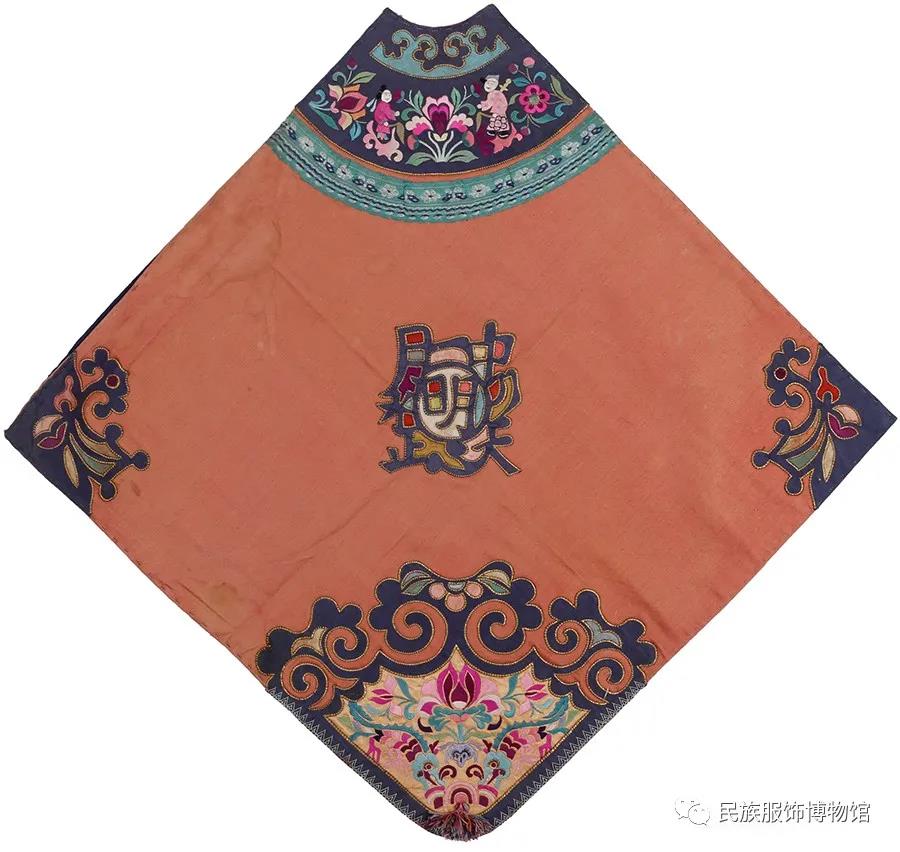

民族服飾博物館收藏有一件貼布平繡肚兜,以拼布方式表現漢字合文圖形“中天月正明”。

不僅是主題文字,本次海報設計的色彩靈感同樣來源于民族服飾中的拼布元素,踐行了基于傳統文化的設計與創新。

本次展覽的視覺設計由劉典擔任,不久之前,她參與設計的《共襄盛舉》入選了北京2022年冬奧會和冬殘奧會海報。

三 展覽介紹

在今天說起拼布,在你腦海中首先浮現出的是什么?

是拼布名家創作的壁掛作品,

閑暇主婦縫制的床品、杯墊,

還是女紅達人熱衷的手工DIY?

《東拼西湊 百衲成衣——館藏拼布藝術展》帶您發現遍布我國廣袤國土,植根于各民族傳統服飾的民間拼布。它們不是塵封的過去,是現在進行時,人們直至今天還在縫制并且穿著使用。通過這個展覽觀眾也許可以體會到,拼布并非留存在老照片里的舊事,也不是時下小眾的手工門類,而是人們密不可分的日常生活。

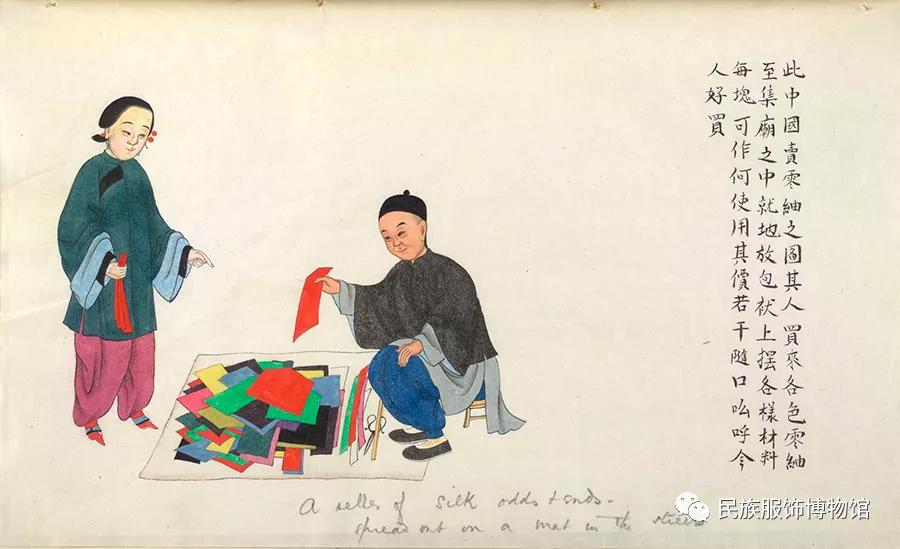

販賣零綢的小販

19世紀外銷畫《街頭各行業人物》大英圖書館藏

凱里市場中苗族婦女日常選購小塊面料

苗族婦女在蠟染百褶裙上拼縫貼花

拍攝于2016年7月貴州省黔南州羅甸縣逢亭鎮白家坡

珍惜每一絲布帛,重視每一針縫綴,這些展品將惜物情結完美融入日用的衣物縫制,巧妙運用圖案與色彩設計,顯示出無數普普通通的制作者對于美、品質和變化的追求。對他們而言,依托于民族服飾呈現的拼布不僅是裝飾,更非炫技,而是傳統服飾形制之上不可或缺的文化符號,源遠流長又生生不息。

彝族全家福,女眷全部身著拼布蠟染百褶裙

拍攝于2016年7月云南省文山州富寧縣木央鎮

相關新聞

重要通知

- 關于以北京服裝學院名義舉辦賽事活動的聲明

25-06-27 - 關于開展2024屆畢業生培養質量評價的通知

25-05-30 - 關于2024年申請增設新專業的公示

24-08-25

北服視覺

打印本頁

打印本頁