- 北京服裝學院是一所有著深厚家國情懷和鮮明辦學特色的時尚高校。學校前身是1959年2月創(chuàng)建的北京紡織工學院,1961年7月更名為北京化學纖維工學院,1987年2月改擴建為北京服裝學院,是我國第一所公辦服裝高校。1998年,學校劃歸北京市管理。2019年由理工院校轉為藝術院校,2020年明確為北京市高水平特色型大學。 詳情

-

新聞網(wǎng) | 招投標公告 | 北服郵箱 | 校園內網(wǎng) | 校長信箱

您的位置: 首頁 > 北服新聞

- “科學·藝術·時尚”節(jié)│“融合·守創(chuàng)--傳統(tǒng)服飾研究與傳承學術研討會”在北京服裝學院民族服飾博物館舉行

- 2020-10-22

- 來源:民族服飾博物館

- 作者:張毓雯

- 編輯:宋冰瀅

- 閱讀次數(shù):

-

10月21日,“融合·守創(chuàng)——傳統(tǒng)服飾研究與傳承學術研討會”以線上直播的形式在北京服裝學院民族服飾博物館舉行。研討會由北京服裝學院、北京博物館學會共同主辦,北京服裝學院民族服飾博物館、奧運服飾文化研究中心、北京博物館學會非物質文化遺產(工藝美術)專業(yè)委員會承辦。

北京服裝學院民族服飾博物館是集收藏、展示、科研、教學為一體的文化研究機構,設有中國少數(shù)民族藝術、文物與博物館專業(yè)碩士點,也是校博士項目科研實踐基地。此次研討會為民族服飾博物館教師以及在讀博士生、碩士生圍繞傳統(tǒng)服飾的研究與傳承主題,基于文獻研究、實物研究,結合田野考察、實驗考古等實證研究,從傳統(tǒng)服飾的文化、結構、紋樣、工藝、時尚策展、創(chuàng)新設計等角度的研討,同時也是博物館近年來教學研究成果的匯報。

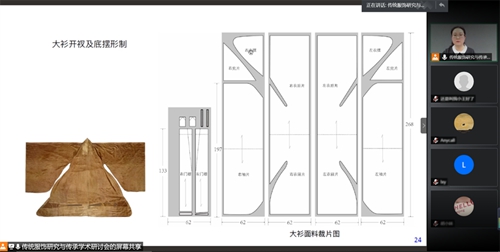

賀陽

演講主題:一方布的傳承——中國傳統(tǒng)服飾的極簡設計

北京服裝學院民族服飾博物館館長、教授、博士生導師

2008年北京奧運會奧運制服及火炬手服裝設計總設計師北京服裝學院奧運服飾文化研究中心常務副主任

中國傳統(tǒng)的服裝結構和制衣方法,以不同比例的矩形面料拼接而成。演講通過實例研究,闡述了不裁剪或少裁剪面料制作衣服,通過交叉、纏繞、系帶的穿著方式,可以做出適合人體的服裝,不同比例和裝飾的區(qū)別可以實現(xiàn)民族識別和功能區(qū)分,是中國的智慧,自古就有的這種制衣方法,在如今的少數(shù)民族至今還在傳承。演講提出“節(jié)用”和“惜物”的傳統(tǒng)思想貫徹其中,具有鮮明的識別性。以恭敬、謙卑的態(tài)度向先人和民間的婦女學習,以手藝的為基本線索,研究傳統(tǒng)造物的思想與邏輯,讓后來人在日漸西化的語境中永不迷失自己的文化來源與方向。

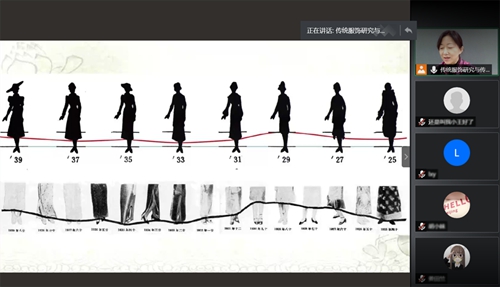

劉育紅

演講主題:“天衣之縫”——解讀民國旗袍結構的變遷

北京服裝學院民族服飾博物館 教師 民族學碩士

民國時期的旗袍以其款式高貴典雅、工藝水平高超而成為一個時代的經典記憶。設計師眼中的民國旗袍是隨著時尚流行而變幻不定的,而在工藝師看來,在令人目不暇給的款式更替過程中,民國旗袍經歷了兩次結構性變革,演講從傳統(tǒng)工藝角度闡述了民國旗袍結構變遷的三個階段,具體從衣縫的變遷解讀旗袍結構演變中的西風東漸,梳理了兩種制衣理念之間的博弈過程。

高丹丹

演講主題:明代寧靖王夫人吳氏墓出土服飾研究——以出土禮服為例

北京服裝學院民族服飾博物館副研究員 北京服裝學院藝術學在讀博士

明代寧靖王夫人吳氏墓位于江西省南昌市,為明代弘治年間藩王命婦墓葬,墓中出土紡織品四十余件,包括目前發(fā)現(xiàn)的唯一一件鞠衣實物。演講以吳氏墓出土禮服為例,深入探討了明代命婦服飾的藝術特征,以及闡述了服飾與禮制間的關系。

胡小妹

演講主題:對話&連接:民族服飾的時尚策展方式

北京服裝學院民族服飾博物館講師 中央美術學院設計藝術學博士

當今世界,在移動互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展的背景下,迎來了全新的策展時代,諸多傳統(tǒng)領域的界限被打破并被賦予全新的內涵,民族服飾的時尚策展亦是如此。演講探討了在當下時尚策展尋求革新的策展意識,關聯(lián)文物與時尚,尋求全新的觸碰點,通過對話、想象、追溯歷史與當下的連接,建構對民族服飾多角度的詮釋方式。

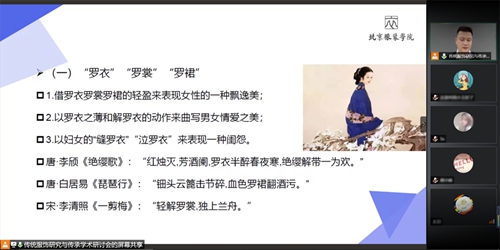

袁宗剛

演講主題:漢魏六朝詩中的服飾形象——以“羅衣”“長袖”等為例

北京服裝學院民族服飾博物館 教師 文學博士

漢魏六朝時期作為我國古代詩歌的逐漸成熟的重要時期,詩歌中有大量描寫服飾形象的意象,演講以該時期詩歌中出現(xiàn)的“羅衣”“長袖”等意象為例進行分析,對其流變做出了論述。演講指出衣冠服飾作為一種重要文化載體,反映了各歷史階段的生活形態(tài),并在文學創(chuàng)作中占據(jù)重要地位。中國傳統(tǒng)服飾文化促進了文學藝術的發(fā)展,同時豐富的中國古代文學遺產為我們研究、了解古代服飾發(fā)展史提供了重要佐證。

周成飛

演講主題:貴州蠟染圖案中的“程式化”——以“卍”字紋為例

北京服裝學院 在讀博士 師從賀陽教授

“卍”字紋是我國傳統(tǒng)裝飾紋樣之一。演講主題以蠟染“卍”字紋為對象,以北京服裝學院民族服飾博物館蠟染實物和田野考察所采集的資料為研究樣本,對“卍”字紋的起源與內涵予以考證,通過演示丹寨排倒村和鎮(zhèn)寧石頭寨兩地蠟染“卍”字紋繪制過程,闡述了程序化的操作過程對紋樣傳承與發(fā)展的意義。

謝菲

演講主題:少數(shù)民族服飾的疊穿

北京服裝學院民族服飾博物館 教師 藝術學博士

疊穿是西南少數(shù)民族服飾中最常見的形式,演講以苗族為例通過對傳統(tǒng)百褶裙制作、穿戴過程的分析,闡述了疊穿中所蘊含的“美”與“富”之間的統(tǒng)一,身份角色的標識是維持正常有序婚戀生活的保證以及農耕文化下苗族性別的分工,紡織制衣成為了女性社交的媒介及社交活動中對人能力和品德的評判標準等觀點。

張毓雯

演講主題:一件衣服的幾種可能性——民族服飾穿著方式的再思考

北京服裝學院民族服飾博物館 工藝美術師 設計藝術學碩士

演講以“一件衣服是否可以滿足日常穿著的多種需求”為切入點,基于民族服飾穿著方式的研究,探討在有限的物質載體上,滿足多元化的需求,通過結構的轉化達到形體的可適性,達到樣式的多變性,同時它應該是令人舒適的。提出時尚本應與“可持續(xù)”相結合,一物多用更或者物盡其用,通過實驗性設計,為“一件衣服的幾種可能”探索新的思路。

朱玲敏

演講主題:中國傳統(tǒng)盤扣的創(chuàng)新設計

北京服裝學院 在讀博士 師從賀陽教授

演講梳理了盤扣由結繩系帶發(fā)展而來,春秋戰(zhàn)國時期用于戎裝,盛唐用于常服,沿用于宋、元,出現(xiàn)軟盤花扣,明朝出現(xiàn)金屬、玉石等各式子母扣,至清代,替代系帶成為主流門襟閉合件,清末花扣普及,民國時期發(fā)展到巔峰,硬盤花扣盛行,沿用至今。同時,演講從傳承的角度提出盤扣的創(chuàng)新設計可從功能、材料和造型三個方面進行。造型設計承襲了中華傳統(tǒng)的美術理念:輕“寫實”,重“傳神”。設計者須具備較強的藝術修養(yǎng)、精于配色,作品注重意蘊表達。

陳靈姍

演講主題:“包”和“裹”——少數(shù)民族盤頭帕的纏繞設計

北京服裝學院 在讀碩士 中國少數(shù)民族藝術專業(yè)三年級 師從賀陽教授

演講以云南省文山壯族苗族自治州丘北縣石別村的壯族頭帕和云南省紅河哈尼族彝族自治州元陽縣阿者科村的哈尼族頭帕為具體實例,講述了中國西南少數(shù)民族傳統(tǒng)頭帕盤繞設計中的“包”與“裹”及其所體現(xiàn)的造物觀念,同時分享了基于此類盤繞方式為靈感來源的創(chuàng)新設計作品。

研討會從服飾文化研究、服飾設計研究、服飾技藝傳習、民族服飾策展等方面,探索了博物館研究與教學實踐、設計實踐相結合的新思路、新途徑,讓更多的人了解先人的造物思想和技藝,在傳承中感悟民族服飾并尋求創(chuàng)新之道。

相關新聞

重要通知

- 關于以北京服裝學院名義舉辦賽事活動的聲明

25-06-27 - 關于開展2024屆畢業(yè)生培養(yǎng)質量評價的通知

25-05-30 - 關于2024年申請增設新專業(yè)的公示

24-08-25

北服視覺

打印本頁

打印本頁