- 北京服裝學(xué)院是一所有著深厚家國情懷和鮮明辦學(xué)特色的時尚高校。學(xué)校前身是1959年2月創(chuàng)建的北京紡織工學(xué)院,1961年7月更名為北京化學(xué)纖維工學(xué)院,1987年2月改擴(kuò)建為北京服裝學(xué)院,是我國第一所公辦服裝高校。1998年,學(xué)校劃歸北京市管理。2019年由理工院校轉(zhuǎn)為藝術(shù)院校,2020年明確為北京市高水平特色型大學(xué)。 詳情

- 黨委辦公室、巡察辦公...

- 黨委組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、...

- 黨委宣傳部、新聞中心...

- 紀(jì)檢監(jiān)察辦公室

- 黨委學(xué)生工作部、武裝...

- 安全穩(wěn)定工作部、保衛(wèi)...

- 離退休工作處

- 發(fā)展規(guī)劃處(北京服裝...

- 研究生院(北京服裝學(xué)...

- 教務(wù)處

- 科學(xué)技術(shù)處(北京服裝...

- 黨委教師工作部、人事...

- 國際合作與交流處(國...

- 財(cái)務(wù)處(招投標(biāo)工作辦...

- 審計(jì)處

- 招生工作處

- 國有資產(chǎn)管理處、校辦...

- 后勤基建處

- 院工會、婦聯(lián)

- 院團(tuán)委

-

新聞網(wǎng) | 招投標(biāo)公告 | 北服郵箱 | 校園內(nèi)網(wǎng) | 校長信箱

您的位置: 首頁 > 北服新聞

- “科學(xué)·藝術(shù)·時尚”節(jié)│第三屆敦煌服飾文化論壇成功舉辦

- 2020-10-19

- 來源:敦煌服飾文化研究暨創(chuàng)新設(shè)計(jì)中心

- 作者:常青

- 編輯:宋冰瀅

- 閱讀次數(shù):

-

10月18日,“第三屆敦煌服飾文化論壇”于北京服裝學(xué)院藝術(shù)樓圓桌會議室順利舉行。此次活動由北京服裝學(xué)院主辦,敦煌服飾文化研究暨創(chuàng)新設(shè)計(jì)中心承辦,中國紡織出版社有限公司和華服志網(wǎng)站支持。本次論壇旨在促進(jìn)國內(nèi)外敦煌服飾領(lǐng)域的學(xué)術(shù)研究,弘揚(yáng)敦煌石窟的藝術(shù)魅力,傳播和發(fā)揚(yáng)優(yōu)秀的中國傳統(tǒng)服飾文化。

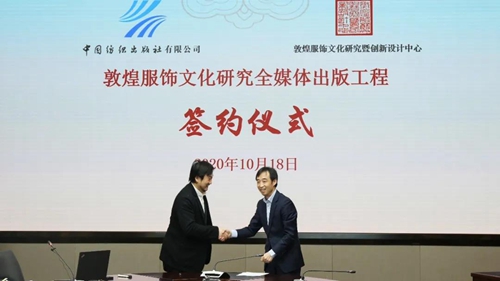

論壇開始之前,中國紡織出版社有限公司與敦煌服飾文化研究暨創(chuàng)新設(shè)計(jì)中心舉行“敦煌服飾文化研究全媒體出版工程”簽約儀式。北京服裝學(xué)院院長賈榮林教授、中國紡織出版社有限公司董清松總經(jīng)理出席簽約儀式并致辭。“敦煌服飾文化研究全媒體出版工程”是中國紡織出版社有限公司聯(lián)合敦煌服飾文化研究暨創(chuàng)新設(shè)計(jì)中心為加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)敦煌文化傳播的全媒體出版,有效推動敦煌服飾文化研究及其創(chuàng)新設(shè)計(jì)成果出版的一項(xiàng)重點(diǎn)工程。

“敦煌服飾文化研究全媒體出版工程”簽約儀式

賈榮林(左)、董清松(右)分別致辭

簽約儀式后,“第三屆敦煌服飾文化論壇”正式開始。論壇由北京服裝學(xué)院副教授王子怡主持;北京服裝學(xué)院院長賈榮林教授、中國紡織出版社有限公司董清松總經(jīng)理出席論壇;敦煌研究院院長趙聲良研究員,北京大學(xué)朱玉麒教授,敦煌研究院趙燕林副研究員、武瓊芳副研究員,東華大學(xué)王樂副教授,北京服裝學(xué)院邱忠鳴教授、齊慶媛副教授、楚艷副教授,敦煌研究院助理館員高雪老師分別做專題講座;敦煌服飾文化研究暨創(chuàng)新設(shè)計(jì)中心主任、北京服裝學(xué)院劉元風(fēng)教授最后做總結(jié)講話。本次論壇采用線上同步直播形式,兩百五十余人聆聽了全天講座,并與主講嘉賓積極互動交流,反響熱烈。

賈榮林致辭

學(xué)術(shù)主持:王子怡

論壇內(nèi)容

趙聲良研究員做了題為《光與色的旋律——隋代敦煌壁畫裝飾管窺》的專題講座。趙聲良研究員認(rèn)為人類對日月等發(fā)光體的表現(xiàn),東方與西方都有一定的共同性,即以放射狀線條或圓環(huán)形狀表現(xiàn)光芒。而在中亞犍陀羅一帶形成并流行以火焰紋表現(xiàn)光的形式,隨著佛教傳入了中國。十六國北朝敦煌壁畫中以火焰表現(xiàn)佛光以及藻井等神圣之物形成了傳統(tǒng)。隋朝畫家們注意到光的表現(xiàn),一方面擴(kuò)大火焰紋范疇以表現(xiàn)佛背光及龕楣,同時又受到印度笈多藝術(shù)的影響在佛光中表現(xiàn)植物紋樣增多。另外,通過色彩的變化來表現(xiàn)佛光造成神秘的光彩效果,畫家還把這種光色效果運(yùn)用在藻井和飛天背景中。在追求佛光的表現(xiàn)中,隋朝畫家對外來佛教藝術(shù)兼收并蓄,并不斷創(chuàng)新,在色彩運(yùn)用上達(dá)到了空前的水平。同時也體現(xiàn)出敦煌一地作為絲綢之路重要都市所取得的成就。

朱玉麒教授做了題為《天涯靜處——絲綢之路上的戰(zhàn)爭紀(jì)功碑》的專題講座。朱玉麒教授認(rèn)為18世紀(jì)初葉,隨著東漢永和二年(公元137年)敦煌太守裴岑戰(zhàn)勝匈奴的紀(jì)功碑在天山深處發(fā)現(xiàn),絲綢之路上漢唐邊塞戰(zhàn)爭的一系列碑刻陸續(xù)重光于世。作為一種有意味的形式,戰(zhàn)爭紀(jì)功碑揭示了中原王朝在絲綢之路上的經(jīng)營與民族之間的交融,一直在中華文明中得到繼承。延伸到清代,西北邊疆的紀(jì)功碑以“告成天下”的方式在全國興起,成為關(guān)于新的國家疆域和民族構(gòu)成的重要宣傳方略。

趙燕林副研究員做了題為《敦煌唐代維摩詰經(jīng)變中珥貂大臣》的專題講座。趙燕林副研究員認(rèn)為在莫高窟初唐第220窟和第332、335窟維摩詰經(jīng)變的文殊菩薩一側(cè),隨同中原帝王問疾的隊(duì)伍中,有一身或二身平巾幘上珥貂的侍臣,其緊隨帝王之后或?yàn)榍皩?dǎo),位置顯赫。對比相關(guān)文獻(xiàn)資料來看,第220窟平巾幘右側(cè)珥貂大臣應(yīng)為貞觀元年復(fù)置的“散騎常侍”;第332、335窟二身平巾幘左側(cè)珥貂大臣應(yīng)為貞觀十六年后設(shè)置的“左散騎常侍”,即武周時期的“鸞臺左相”二人。這一人物身份的識別對于我們準(zhǔn)確認(rèn)識唐代職官服制形式,以及敦煌壁畫所蘊(yùn)含的歷史價值的闡釋均具有重要意義。

邱忠鳴教授做了題為《壁上屏風(fēng):敦煌吐蕃時期石窟壁畫的一個案例》的專題講座。邱忠鳴教授的本次專題跨越物質(zhì)文化史、佛教美術(shù)史、卷軸畫史、墓葬美術(shù)史的界限,關(guān)注吐蕃時期敦煌石窟壁畫中的屏障畫。邱教授發(fā)現(xiàn),就媒材等物質(zhì)形態(tài)而言,唐代屏障畫是連接壁畫與卷軸畫的肯綮,就此而言,是中國傳統(tǒng)藝術(shù)史中極為重要的關(guān)鍵;敦煌石窟壁畫中的屏障畫具有較強(qiáng)的漢族傳統(tǒng)文化的特征,在吐蕃統(tǒng)治時期反而顯示出與漢族傳統(tǒng)文化的聯(lián)系,反映出了窟主的復(fù)雜心態(tài)以及工匠對屏障這一物質(zhì)形態(tài)進(jìn)行“視覺轉(zhuǎn)譯”等手法的成功運(yùn)用。這一現(xiàn)象可與中國傳統(tǒng)文化中的其他現(xiàn)象類比。

武瓊芳副研究員做了題為《莫高窟第281窟大都督王文通供養(yǎng)像補(bǔ)正——兼論敦煌服飾研究中的一些問題》的專題講座。武瓊芳副研究員通過考察莫高窟第281窟的所有供養(yǎng)人像,認(rèn)為被學(xué)界一直標(biāo)為“大都督王文通供養(yǎng)像”的西壁南側(cè)較大一身男子畫像,并非真正的王文通像,其像應(yīng)該是南壁現(xiàn)存隋代供養(yǎng)人像第二身。由此提出對敦煌服飾研究使用出版物圖片或壁畫臨摹品等存在的一些問題,認(rèn)為研究應(yīng)基于對壁畫本體的反復(fù)辨識,將圖像置于洞窟的原生語境中進(jìn)行考察,以得到更真實(shí)而全面的結(jié)論。

王樂副教授做了題為《五色鳥錦:從敦煌莫高窟K158臥佛頭枕圖案說起》的專題講座。王樂副教授認(rèn)為敦煌文書中的五色鳥錦是一種團(tuán)窠立鳥紋錦,鳥的造型很程式化,或單立于聯(lián)珠臺上或?qū)α⒂谧貦叭~臺上,口銜珠串。短尾,鳥翼和尾上的羽毛用彩色條紋表現(xiàn),身體部分的羽毛則以心形、圓形、方形和三角形等幾何紋構(gòu)成。錦色彩鮮艷,以紅色為底色,常用的色彩為紅、藍(lán)、黃、白、綠。五色鳥錦大量出現(xiàn)在唐代吐蕃墓葬中,從這些錦的圖案風(fēng)格、織物組織和染色工藝來看,它們應(yīng)歸入中亞系統(tǒng)斜紋緯錦,很可能是由使用波斯語的中亞和西亞的織工專門為吐蕃所織造。

高雪助理館員做了題為《敦煌莫高窟壁畫與敦煌絲綢中的菱形裝飾紋樣比較探析》的專題講座。裝飾歷史悠久的菱格紋,常于器物、繪畫、染織等多種載體上作裝飾紋樣,在敦煌莫高窟菱紋以絲織物和壁畫為重要表現(xiàn)媒介,因其幾何構(gòu)成形式靈活性強(qiáng),使得圖案結(jié)構(gòu)富于變化,為探索菱紋在敦煌歷代裝飾圖案中生生不息的原因,并立足當(dāng)下從基本構(gòu)成的視角探尋圖案構(gòu)成的更多可能性。高雪助理館員根據(jù)對敦煌莫高窟菱紋的考察,主要從兩個方面對其進(jìn)行比較探析:一是梳理敦煌歷代建筑裝飾圖案中菱紋的發(fā)展演變,探尋紋樣形態(tài)構(gòu)成規(guī)律;二是選取莫高窟壁畫中有代表性的佛菩薩人物服飾圖案,提取其中的菱紋與敦煌出土絲綢織物上的菱紋作橫向的比較分析。

齊慶媛副教授做了題為《印度菩薩像環(huán)扣鏈條狀飾物在中國的新發(fā)展》的專題講座。齊慶媛副教授的本次專題基于大量實(shí)地考察所獲得第一手資料,以菩薩像環(huán)扣鏈條狀飾物為著眼點(diǎn),旨在厘清其發(fā)展脈絡(luò)和與之相關(guān)的文化交流情況。環(huán)扣鏈條作為印度菩薩像的裝飾物,廣泛流行于笈多時代、后笈多時代,直至帕拉時代,波及古印度大部分版圖。約自6世紀(jì)50年代,印度菩薩像環(huán)扣鏈條狀飾物自海路傳入中土,并進(jìn)一步吸收漢地世俗社會流行的鏈條式樣迅速中國化,北周、北齊、隋代在成都、關(guān)中、隴東、鄴城等區(qū)域風(fēng)行一時,連綿至初盛唐敦煌地區(qū)。菩薩像環(huán)扣鏈條狀飾物生動地反映了當(dāng)時的文化交流與融合情況,亦展現(xiàn)出中國佛教造像藝術(shù)強(qiáng)大的生機(jī)活力。

楚艷副教授做了題為《敦煌服飾的傳承與創(chuàng)新探索》的專題講座。楚艷副教授分享了她從敦煌莫高窟壁畫中提煉出敦煌的色彩,以及從絲綢之路各個國家民族絢爛的異域服飾與文化、延續(xù)至今的中國文化與異質(zhì)文化間相生相依、相匯相化的啟發(fā)和靈感。楚老師認(rèn)為,我們懷著溫情與敬意回望歷史,追根溯源,知來處;我們懷著信心與勇氣創(chuàng)造當(dāng)代,爍古融今,明去處。只有找回屬于中國的審美精神,找回中國的文化自信,我們才能夠有足夠的創(chuàng)造力去開拓一個衣冠上國的新時代!

劉元風(fēng)教授在總結(jié)講話中談到,敦煌服飾文化研究和創(chuàng)新設(shè)計(jì)是敦煌學(xué)研究的重要組成部分,也是傳承和傳播敦煌文化藝術(shù)的重要途徑。值得注意的是,在敦煌服飾文化研究和創(chuàng)新設(shè)計(jì)中,我們應(yīng)該始終要遵循毛澤東主席在“延安文藝座談會”上講話的指導(dǎo)思想;秉承周恩來總理所提倡的“民族的、科學(xué)的、大眾的”文藝創(chuàng)作準(zhǔn)則;特別是要落實(shí)習(xí)近平總書記近期對于文化發(fā)展和文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)的指示精神,將敦煌古典文化藝術(shù)中能夠與當(dāng)代社會生活相共融的元素提取和有機(jī)結(jié)合起來,既注重敦煌文化藝術(shù)的經(jīng)典性表達(dá),又關(guān)注當(dāng)代社會需求的審美性體現(xiàn)。因此,需要大家共同努力在傳承和傳播敦煌服飾文化的同時,探索新時代服飾創(chuàng)新設(shè)計(jì)的典型范式,構(gòu)建起民族性與當(dāng)代性有機(jī)融合的教學(xué)、科研以及社會服務(wù)平臺,讓古典的敦煌服飾文化走入當(dāng)今時尚生活之中,為提升人們?nèi)找尕S富的多樣化物質(zhì)需求,為滿足人們對于美好生活向往做出我們的努力。

相關(guān)新聞

重要通知

- 關(guān)于以北京服裝學(xué)院名義舉辦賽事活動的聲明

25-06-27 - 關(guān)于開展2024屆畢業(yè)生培養(yǎng)質(zhì)量評價的通知

25-05-30 - 關(guān)于2024年申請?jiān)鲈O(shè)新專業(yè)的公示

24-08-25

北服視覺

打印本頁

打印本頁