- 北京服裝學院是一所有著深厚家國情懷和鮮明辦學特色的時尚高校。學校前身是1959年2月創(chuàng)建的北京紡織工學院,1961年7月更名為北京化學纖維工學院,1987年2月改擴建為北京服裝學院,是我國第一所公辦服裝高校。1998年,學校劃歸北京市管理。2019年由理工院校轉為藝術院校,2020年明確為北京市高水平特色型大學。 詳情

您的位置: 首頁 > 北服新聞

- 督評快報(三十七)︱蒿目時艱 任重道遠 ——記在美術學院線上教學之時

- 2020-03-30

- 來源:發(fā)展規(guī)劃處、教學督導與評價辦公室

- 作者:美術學院

- 編輯:宋冰瀅

- 閱讀次數:

-

【編者按】基于疫情防控及“停課不停學”的雙重需要,學校為保證順利實現線上開學,寒假期間積極部署。一是統籌安排,在組織、技術和資源方面,全面保障;二是提前謀劃,在分類指導、優(yōu)選模式和嚴格管理上,預案完備;三是因勢利導,尊重線上教學特點,調整督導策略,減少師生焦慮。在各單位及全校師生的共同努力下,2月24日已全面啟動線上教學。為了及時宣傳報道在延期開學期間各單位以及全體師生所付出的努力、開展的工作、特色做法以及優(yōu)秀經驗,搭建起相互借鑒、學習、交流的平臺,特開設《督評快報》專欄。期待各部門及師生投稿(文字報道、收獲感想、繪畫設計等題材形式不限)。投遞郵箱jxdpb@bift.edu.cn(請注明“督評快報”)

北京服裝學院美術學院副院長馬天羽

回看我的《疫情教學工作日志》,自從接到“停課不停學”通知并啟動教學準備,直至今天,線上教學工作足有兩個月時間,日子過得真快。近期陸續(xù)整理美術學院十余門在線課程作業(yè),我看到了云課兩端教與學的狀態(tài),很有畫面感,亦多了份感動。那是老師們不舍晝夜的備課、從無到有的上線、從有到優(yōu)的實踐;也有同學們對老師的拭目以待、對知識的耳不旁聽、對技能的心無旁鶩。在這次全民抗疫中,教師和學生雖不及醫(yī)護人員那樣赤膽忠心消國難、瘟神未滅不休兵,但我們確以沉穩(wěn)踏實的心態(tài)、精耕細作的行動,在教與學的陣地上參與這場戰(zhàn)斗,都值得點贊。至此,應該寫點文字,片段地記錄疫情中的一點線上教學工作體會,粗略地思考當下和未來的一些教學問題,權作一次總結,求教于方家。

馬天羽老師的教學工作日志

線上教學是近期最熱門的話題之一,據網絡統計我國有超過有1億數量的師生正在參與網絡教學。再回看我國現代教育的發(fā)展,網絡教學的實踐與探索已歷經了兩個十年,在線教育自2012MOOC元年迎來了資本熱潮,進而逐漸改變著我們教育的模式和理念,同時改變著教師職業(yè)的未來。拋開對在線教育是與非、利與弊的各種討論,事實上,在線教育正在引起極大的社會關注,并產生強烈的社會影響。如果說線上教育是“新”態(tài)勢,線下課堂則是“舊”傳統。傳統最堅固最持續(xù)地浸潤著我們,新技術最迅速最直接地影響我們。線上教學長于知識傳播和摘取,有助于自學擇優(yōu);線下教學擅于技能傳授和潤化,更利于教師主導。前者是建構主義的學習論,強調自我驅動;后者是人本主義的教育論,突出教與學互動。不論建構主義還是人本主義,都不能無視學習者的已有知識經驗,簡單強硬地從外部對學生實施知識的“填灌”,這是以杜威為代表的現代教育理論觀點。藝術教育更是如此,這值得我們注意。教師不單是知識和技藝的呈現者,更不是藝術權威的象征,以敏瞻的視角和更加包容的態(tài)度尊重學習者的需要與選擇是教育發(fā)展的時代要求。

在疫情的“催化”下,線上教學呼嘯而來,公立院校和線下教育機構紛紛應用網絡平臺,成為課堂授課的一種應急替代。面對病毒突如其來的“遭遇戰(zhàn)”,相信絕大多數教學部門和教師都是初次接觸在線教育。最初,我們經驗匱乏,無從下手,并不知道怎樣開始在線教育“第一課”,在教學設計、課程講解、技術操作、課件展現、知識產權保護方面存在很多問題。于是,大家憑直覺和經驗快速響應,盡管學院在資源儲備方面緊缺、教師在課程準備方面緊張,終究還是如期把課堂搬到了“云”上。經過第一階段的教學實踐,大家深刻感受到優(yōu)質的網絡課程資源是在線教學工作順利開展的基礎。隨著疫情得到良好的控制,傳統課堂即將回歸校園,而這種應急替代僅是短時期內的被迫行動?還是現代教育發(fā)展的一種必然選擇呢?值得我們接下來更深入地思考。為準備1小時線上課件而花費30小時的教師為數眾多,花費很多時間,也收獲很多驚喜。其中不少教師對未來錄制網絡課程和儲備教學資源充滿信心,令人振奮。這些怎能不是被迫選擇而收獲的成果?我相信,在此次特殊時期的教學實踐后,藝術教育無疑將對院校和教師提出更高的要求;在全民網絡應用技術提升并加速應用于教育教學背后,現代高等教育必將產生一次深刻地變革。

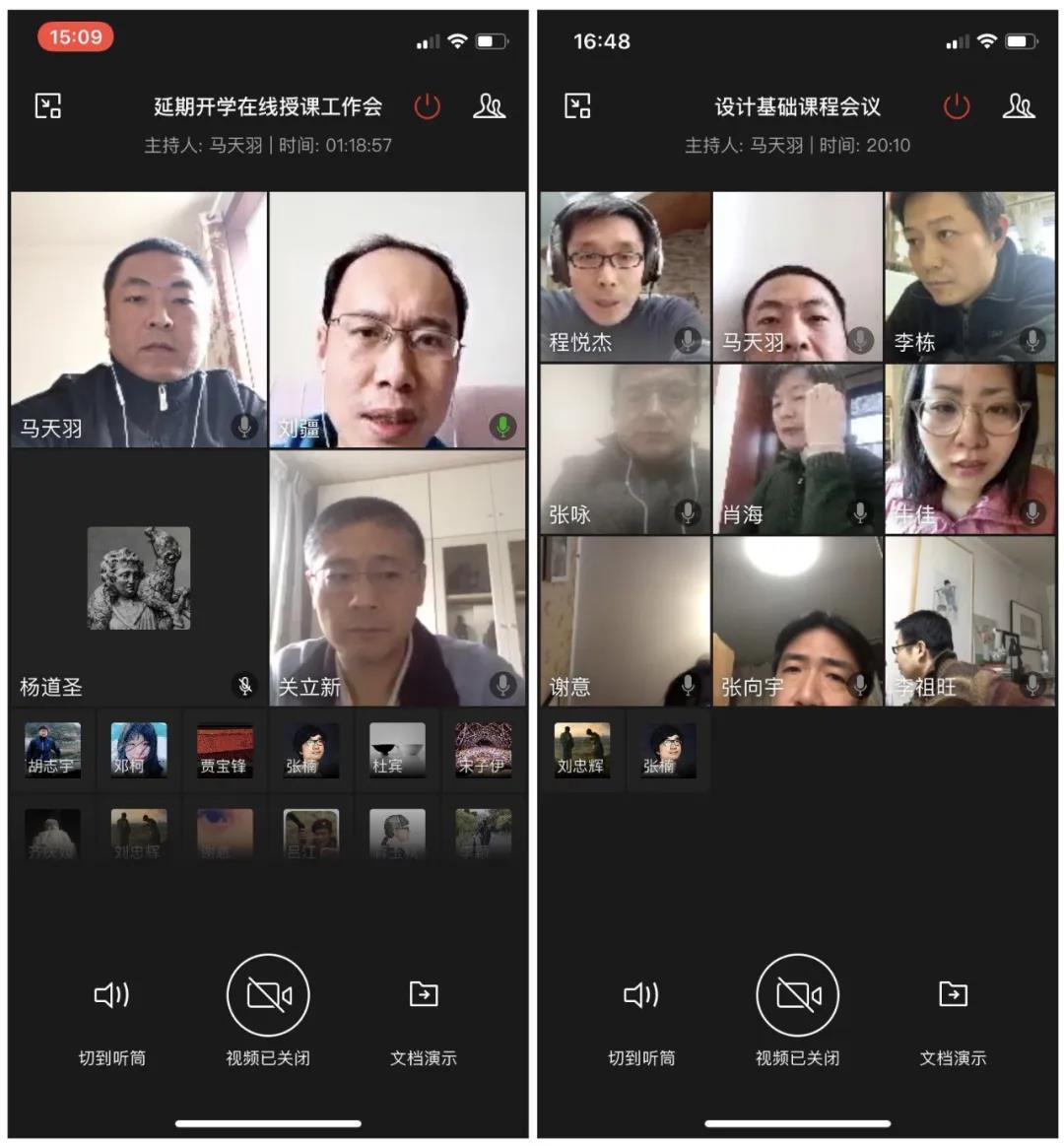

美術學院多次召開視頻會議研討線上教學工作

由于在線教學具有不受空間限制的特點,促使我們把一部分實踐課程進行了教師資源的整合。以美術學院開設的設計基礎課程為例,即原來一門課程的多個課堂調整為由多位教師共同組織一個課堂的授課形式,將理論學時轉變?yōu)榫€上學時,教師分工、共識、優(yōu)化講授內容,再分別組織小課堂進行實踐環(huán)節(jié)的輔導,從而實現知識系統優(yōu)化、節(jié)約一部分教師的時間成本、提高教學質量的目的。我認為,這是被動中的有益嘗試和主動行為,雖然存在風險卻頗有收獲。

從課堂組織形式看,這正像是在線教育的“人工”版,在電腦端教師分工有序地進行講授就像播放不同專題的微課程,老師在有限的時間傳授各自最精華的知識內容。不同之處在于專題微課程數量豐富且自選性大,而教師分模塊授課仍是傳統的知識性傳輸。老師們在糾結學時不足的同時,都不自覺地去尋找更多網絡教學資源或者列出大量書單供學生分享和自學,部分獨立授課的教師已經開啟了“雙師課堂”。就在這樣的摸索與實踐中,我們邁出了通向現代教育的一小步。現在想想,教育部在十年內逐漸壓縮本科學時學分,是國家基于對當下社會需求乃至未來人才培養(yǎng)目標的研判;是激發(fā)學生潛能和創(chuàng)新能力,深化教學改革的具體策略;是推動信息技術與教育教學深度融合,促進優(yōu)質教育資源應用與共享,全面提高教育教學質量的重要手段。在這樣的背景下,我們去抱怨因學時壓縮而內容不能少,學分減少卻質量要提高的困難與不適,都無益于回應高等教育面向新時代的這一系列重大命題。從這個角度來說,在線教育以強大的資源整合能力有效提高了課程的質量,節(jié)約了教師人力成本,也使學習者降低了獲取教育資源的成本,是有益的。事實證明,我們已經啟程,而且可以做得更好,未來也可以走得更遠。

從教學的準備和運行看,這次集中授課極大地促進了教師集體備課教研、學術思想交流和教學方法互補,同時也暴露出很多教學中的問題,爭論異常激烈。比如理論與應用的距離、基礎與專業(yè)的認識、傳統與時尚的態(tài)度、個性與規(guī)律的沖突等等,涉及藝術教育教學的方方面面。有人強調藝術教育要落腳在當下的需求和未來的走向,以社會作用為先導從學科自身的特點和發(fā)展來組織課程與教學內容,充分協調個人價值和社會價值的統一,與時舒卷,思屬風云;有人堅持以系統化的知識為中心,深刻挖掘傳統文化精髓,建立具有學院特色的專業(yè)課程體系并精心組織教學內容,足履實地、厚積薄發(fā)。一些老師覺得教學活動應以學生為中心,重視學生的興趣和需要,激活其主動精神與主體性創(chuàng)造活動;另一些老師則認為教學仍以教師為主導是必要的,有利于系統地向學生傳授人類已經創(chuàng)造的文明和經驗,使其更具有發(fā)現自我、適應社會、創(chuàng)新突破的能力。老教師經驗豐富,他們堅信學生的審美素養(yǎng)和美術基礎是強基之本;青年教師視角靈活,他們主張學生的思維訓練和實作能力是創(chuàng)新之基。大家站在不同的維度宣揚各自的觀點,言詞鋒銳,言近旨遠,頗有些鵝湖之會的風采。很多爭論不勝枚舉,老師們對教學的投入和思考在這里可見一斑。隨著教學工作的進展與總結,思想越發(fā)活躍,問題逐漸清晰,矛盾日益顯現,為疫情過后教學思想大討論的深入開展奠定了良好的基礎。

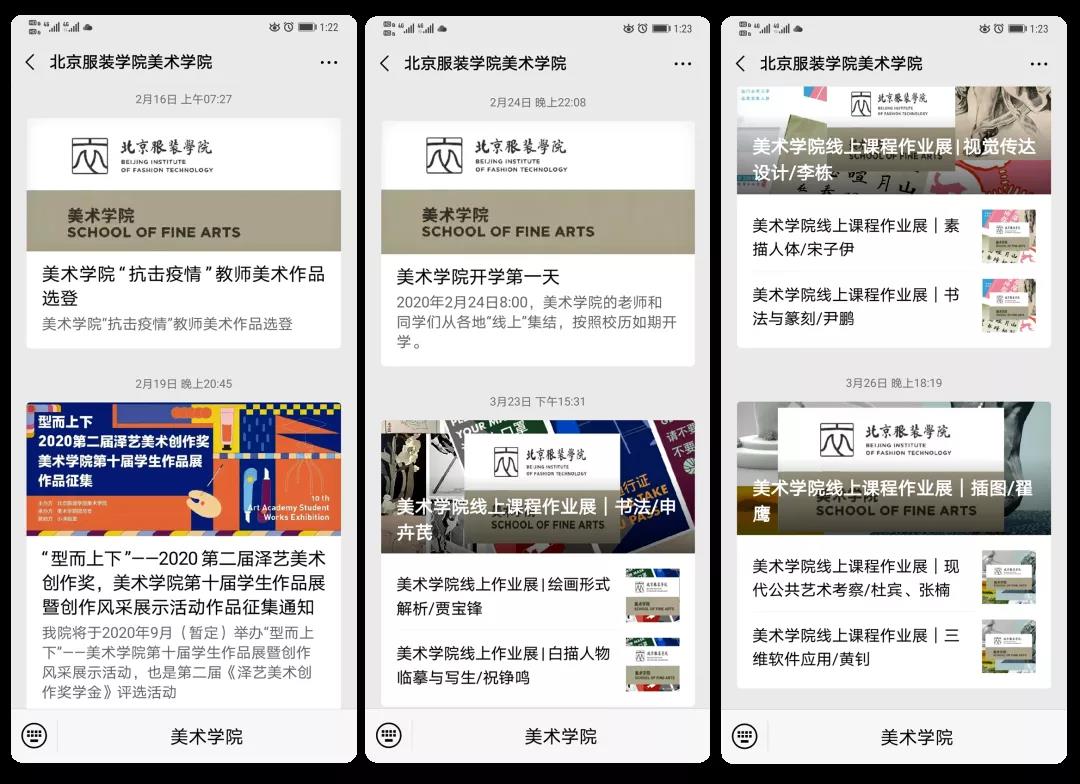

學院公眾號發(fā)布教學動態(tài)

學生學習反饋看,初期集中反映在平臺應用繁雜、網絡卡頓嚴重、師生互動不佳幾個問題上,這些都是我們初遇線上教學帶來的尷尬。其實這并非全是網絡技術的問題,在線授課并不是單純的從線下轉到線上的技術操作,在原有教育理念指導下的授課模式和學習模式無法適應在線教學是情理之中的。有人說沒有老師現場的主導和監(jiān)督,達到教學目標是困難的。從教與學兩方面思考,這既需要教育者逐漸研判和更新教育教學理念,也要求學習者逐步提高、建構適應時代和自身發(fā)展的學習方式。現在,我們生活的參照系被網絡無限擴大,信息傳播飛快,學術思想頻密更迭,教與學之間信息不對稱的優(yōu)勢難以為繼,無論教師還是學生,僅把學院所學所教闡揚光大的單向模式已經難以適應時代的需求,走出各自的“舒適區(qū)”,進入更開放的“學習區(qū)”,顯得格外重要。具有自我驅動式的革新習慣和能力將成為今后的必備素質,舉足輕重。

我無意單向度討論線上教育是否適合當下的藝術人才培養(yǎng),更無心關注全面開學后在線教育的用戶會流失多少。現代教育本身即是復雜的,現代藝術教育更是因為藝術的多樣性而獨具特色,從而致使眾多藝術院校在教學理念和藝術面貌上自成一格或獨領風騷,教學方法自然也應是多種多樣。我相信這一階段的在線教學給予我們很多的啟示,促使我們在今后的教學中更加深入地思考。

蒿目時艱,任重道遠。藝術是一種創(chuàng)造行為,教育是一種傳承方式,藝術教育是強烈個性化特質和普世價值作用的高度統一。當我們真正建構起學院的教育思想和理念時,方法則孕育而生,問題將迎刃而解,學院必然特色鮮明、自出機杼,到那時,思想和學術的薪火相傳方有延展的可能。

相關新聞

重要通知

- 關于以北京服裝學院名義舉辦賽事活動的聲明

25-06-27 - 關于開展2024屆畢業(yè)生培養(yǎng)質量評價的通知

25-05-30 - 關于2024年申請增設新專業(yè)的公示

24-08-25

北服視覺

打印本頁

打印本頁