- 北京服裝學院是一所有著深厚家國情懷和鮮明辦學特色的時尚高校。學校前身是1959年2月創建的北京紡織工學院,1961年7月更名為北京化學纖維工學院,1987年2月改擴建為北京服裝學院,是我國第一所公辦服裝高校。1998年,學校劃歸北京市管理。2019年由理工院校轉為藝術院校,2020年明確為北京市高水平特色型大學。 詳情

您的位置: 首頁 > 北服新聞

- 北服故事 | 白手起家、憶耕耘;不忘初心、牢記使命——訪我校原機械系教師郭英

- 2018-05-30

- 來源:黨委宣傳部 離退休工作處

- 作者:鐘禎 王雨桐 攝影:王雨桐

- 編輯:宋冰瀅

- 閱讀次數:

-

【編者按】重溫北服創建史,激勵今日北服人。為進一步追憶學校的發展歷程,濃厚師生的愛校熱情,黨委宣傳部策劃了“北服故事·口述歷史”征集活動,聯合學校離退休工作處、校友會一同尋找曾在北服從教、從學、從工的老師、校友和職工,再現他們的親歷、親見、親聞,記錄學校的每一個重要階段和精彩瞬間,觸摸一路踏歌而行的脈搏。如果您也是有故事的北服人,愿意以文字和圖片的方式采擷北服記憶,我們期待您的賜稿。投稿郵箱xcb@bift.edu.cn(請注明“北服故事”)。

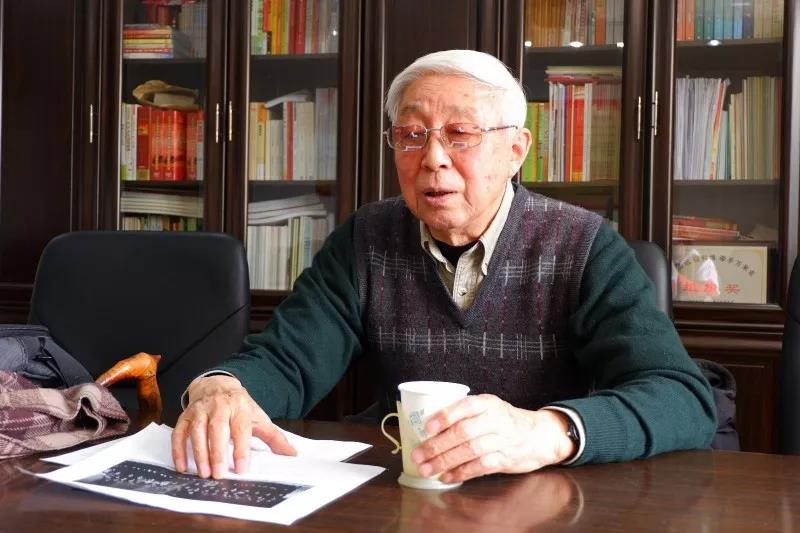

【記者手記】郭英老師是我校初創時期的教師,曾在機電系教授紡織機械、金屬工藝等課程,也是當時我校的機械專家之一。近日,北服記者團對郭英老師進行了專訪,八十多歲的郭老師精神抖擻,向我們娓娓道來他與北服的往事。

時光一下子被拉回到五十八年前。1960年,剛剛走出天津大學校園、懷揣著期待的郭老師,來到了當時位于東大橋“中紡里”的北京紡織工學院(北京服裝學院前身)。進入北京紡織工學院后,郭老師胸前的白校徽(天津大學校徽)換成了紅校徽,這意味著身份的轉變,從無拘無束的學生變成了傳授知識、培養人才的人民教師,心中的使命感也油然而生。當時機械基礎教研組組長是周榮林老師,周老師為郭老師介紹了建校情況。

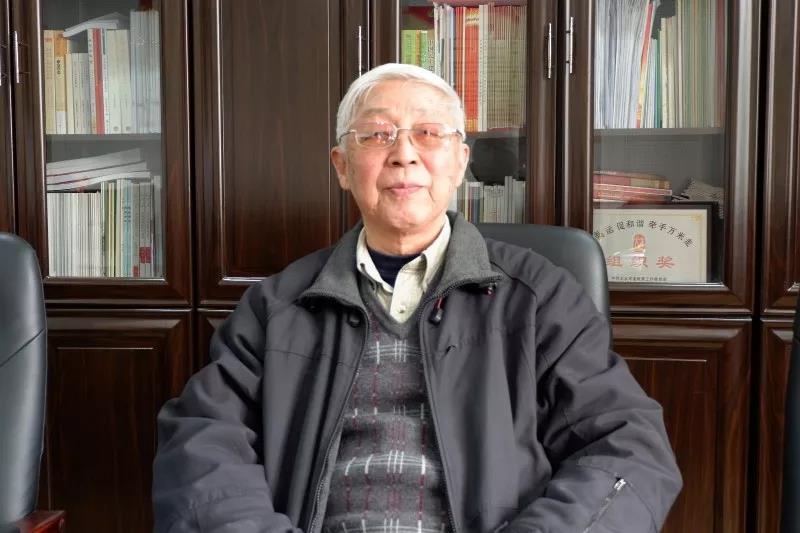

機電系全體教師合影

郭老師被分配到紡織機械專業,當時正值紡織機械專業醞釀籌建之際,為此學校調來了很多機械專業的老師。其中,擔任機械課的教師有來自華東紡織工學院(現東華大學)的郭志佩教授,以及顧其清、黃光宇、朱培本、周榮林等十余位老師,還有1959年畢業分配來的年輕教師;任制圖課的除周榮林老師外,還有何建華、朱乃新、劉信愷、徐泰珍、陳福全等,全部來自華東紡織工學院(現東華大學);任金屬工藝課的有顧其清、邢忠友、鄭浪平老師。當時教研小組并沒有很嚴格的劃分,金屬工藝教研課和機械制圖教研課都是在一起的。郭老師先跟隨周榮林老師做助教,后來主要擔任金屬工藝課程。那時在校的學生是第一批59屆學生(簡稱9字頭),共6個班,郭老師進校那年招收入學的是60屆的學生(簡稱0字頭),也有6個班。學校在東郊定福莊的新校址也正在建設當中。

化纖機械7904班畢業六年(1983年6月)

初到學校的郭老師干勁十足。金屬工藝這門課是實踐課程,需要動手操作,所以就需要一個工作間,能讓學生們在里面做做車、鉗、刨、磨(四個工種),或者動動銼刀、扳子,但實際上這些設備當時都沒有,所以周榮林組長分配郭老師籌建金工實習工廠。學校撥了四千元經費,這在那個年代還是比較多的。之前負責籌建的老師由于對專業不是很了解,所以工作遲遲未動。而對于機械器材這方面,郭老師是相當熟悉的。他四處奔波去買工具,畫出圖樣找木工廠制作鉗工實習臺。當然也遇到了很多的困難和問題,比如,沒有實驗場地,買回來的器材沒有地方放;又如,光靠口頭講課是不行的,學生還需要實習,沒有實習工廠就要到處借場地。了解到北京機械學院(現址為人民日報社)有充足的實習條件。郭老師就不辭辛苦地帶著學生們到那里去請人家幫忙,讓學生可以得到實習機會。郭老師每天跟同學們一起到機械學院的廠里,帶著大家實習。

雖然金屬工藝這門課對于整個課程體系來說是輔助性的,但因為從學習到實踐再到將來去工廠工作的整個過程都要和機器打交道,因此建造一個北京紡織工學院專屬的機械實習工廠成了他最大的心愿。后來學校搬到了定福莊,場地仍很緊張,一直惦記著為建造機械實驗室的郭老師四處奔走,經常跟相關負責人交流溝通。經過多方協調,最后在學校西側找了基建處堆放玻璃等雜物的兩間房間,郭老師動員同學們清理了雜物之后,搭建起了機械設備,那顆深埋在郭老師心中一定要為同學們搭建實驗室的種子就此生根發芽。然而,有了實驗室、安裝了機械設備,也并不是萬事大吉,電路的問題接踵而來。郭老師急中生智,請電工幫忙從別的房間繞了一條電線出來才使設備得以運作,可以說想盡了方法。“整個學校都是白手起家,各個專業也都是如此,大家干得都很辛苦,但是也很快樂!”郭老師微笑著說,仿佛那段白手起家的日子就在眼前。

之后,學校從勞動學院調來了幾名技工,從鄭州紡織學校(現鄭州紡織工學院)調來一位廠長,還有幾位師傅,他們對機械業務都很熟悉。在這兩間小平房里,鍛工和鑄工安家了;幾個鉗工臺子搬進去,鉗工車間也安家了。鑄造課程需要沙子,就在地面挖個坑,把買好的沙子鋪上厚厚的一層;需要鑄造的爐子,就從勞動學院買來一個二手的小燒爐;需要氣錘就去四處找……裝備陸陸續續“安營扎寨”。由于場地有限,從華東紡織工學院(現東華大學)調來的幾臺車床都沒地方放置,郭老師就想方設法在食堂旁邊又借了兩間房,雖然那幾臺車床基本都是三十年代那種老的皮帶車床,動力都不是用單獨的電動機帶動的,但為了早日將機床安裝就位,郭老師動員幾個同學像護送寶貝一樣,想辦法將幾臺車床從距離車間30多米處利用滾杠一路連拉帶推地搬到車間里安裝起來。

短短兩年時間里,學校的機械工廠漸漸成形了。從第三屆學生開始,大家可以在學校實踐、實習了。正是由于郭老師的堅持不懈,以及之后老師們的不懈努力,學院的機械實習工廠終于建成,教學隊伍齊整,設備先進齊全,完全滿足了教學需要的實習基地,使學生們有了更好的教學環境和實踐平臺。

北服記者團記者采訪郭英老師

【郭老師寄語】

學校發展到今天,一切都非常來之不易,希望大家好好珍惜現在美好的學習和生活環境,多學知識、學好本事,為社會服務、為國家服務!

相關新聞

重要通知

- 關于以北京服裝學院名義舉辦賽事活動的聲明

25-06-27 - 關于開展2024屆畢業生培養質量評價的通知

25-05-30 - 關于2024年申請增設新專業的公示

24-08-25

北服視覺

打印本頁

打印本頁