- 北京服裝學(xué)院是一所有著深厚家國情懷和鮮明辦學(xué)特色的時(shí)尚高校。學(xué)校前身是1959年2月創(chuàng)建的北京紡織工學(xué)院,1961年7月更名為北京化學(xué)纖維工學(xué)院,1987年2月改擴(kuò)建為北京服裝學(xué)院,是我國第一所公辦服裝高校。1998年,學(xué)校劃歸北京市管理。2019年由理工院校轉(zhuǎn)為藝術(shù)院校,2020年明確為北京市高水平特色型大學(xué)。 詳情

- 黨委辦公室、巡察辦公...

- 黨委組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、...

- 黨委宣傳部、新聞中心...

- 紀(jì)檢監(jiān)察辦公室

- 黨委學(xué)生工作部、武裝...

- 安全穩(wěn)定工作部、保衛(wèi)...

- 離退休工作處

- 發(fā)展規(guī)劃處(北京服裝...

- 研究生院(北京服裝學(xué)...

- 教務(wù)處

- 科學(xué)技術(shù)處(北京服裝...

- 黨委教師工作部、人事...

- 國際合作與交流處(國...

- 財(cái)務(wù)處(招投標(biāo)工作辦...

- 審計(jì)處

- 招生工作處

- 國有資產(chǎn)管理處、校辦...

- 后勤基建處

- 院工會(huì)、婦聯(lián)

- 院團(tuán)委

-

新聞網(wǎng) | 招投標(biāo)公告 | 北服郵箱 | 校園內(nèi)網(wǎng) | 校長信箱

您的位置: 首頁 > 北服新聞

- 喜報(bào)!北京服裝學(xué)院修復(fù)項(xiàng)目獲評(píng) “2024全國十佳文物修復(fù)項(xiàng)目”

- 2025-06-16

- 來源:民族服飾博物館

- 作者:民族服飾博物館

- 編輯:于思佳

- 閱讀次數(shù):

-

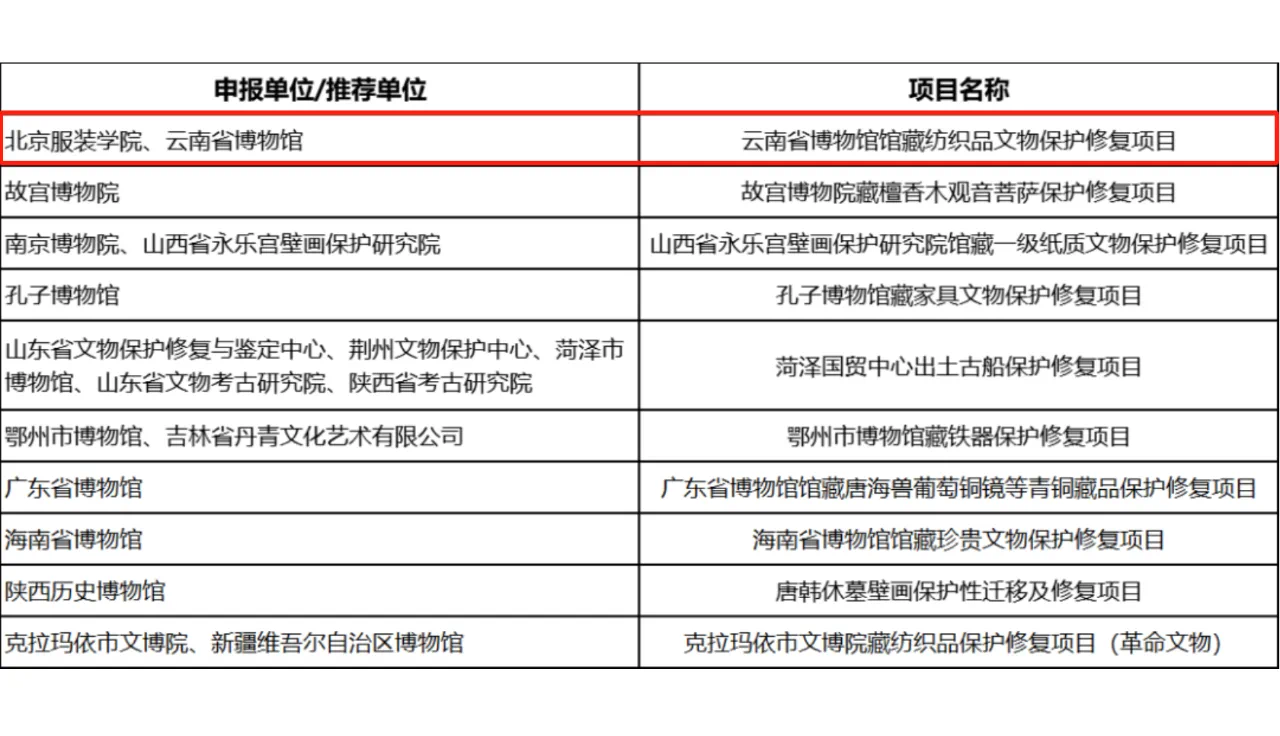

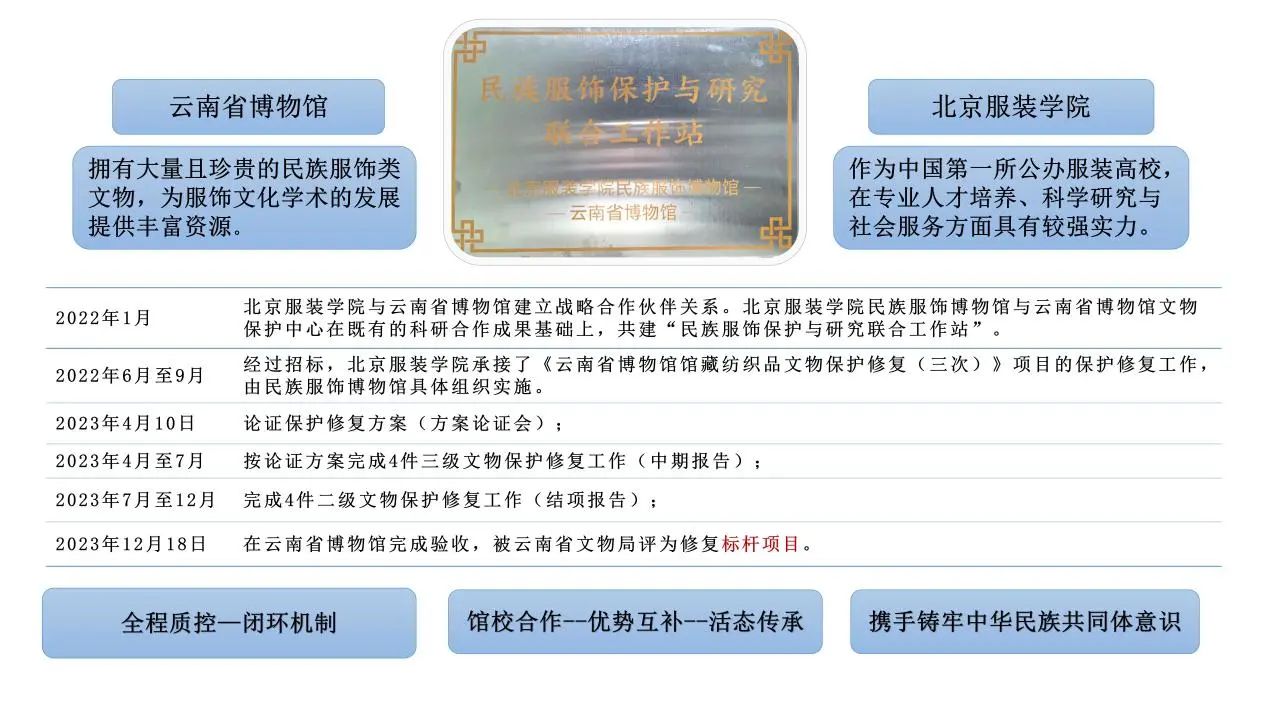

近日,由中國文物報(bào)社、中國文化遺產(chǎn)傳播中心等主辦的全國文物修復(fù)案例宣傳展示活動(dòng)終評(píng)結(jié)果揭曉,由北京服裝學(xué)院民族服飾博物館承接實(shí)施的《云南省博物館館藏紡織品文物保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目》榮獲“2024全國文物修復(fù)案例宣傳展示活動(dòng)十佳項(xiàng)目”。獲獎(jiǎng)單位涵蓋文博單位、科研院所、高校和相關(guān)企業(yè),北京服裝學(xué)院作為唯一榮獲中國文物修復(fù)領(lǐng)域國家級(jí)最高獎(jiǎng)項(xiàng)的高校,展現(xiàn)了其在文化遺產(chǎn)保護(hù)與科技融合中的獨(dú)特優(yōu)勢。

終評(píng)匯報(bào)

匯報(bào)人:北京服裝學(xué)院周成飛博士

2024全國文物修復(fù)案例宣傳展示活動(dòng)十佳項(xiàng)目名單(按行政區(qū)劃排序)

項(xiàng)目特色

一、鑄牢中華民族共同體意識(shí)的生動(dòng)實(shí)踐

根據(jù)文物研究和保護(hù)修復(fù)過程中獲得的一手信息顯示,8件(套)文物在材料、紋樣、制作工藝或技法等方面都有著民族交往交流交融痕跡,是各民族相互碰撞、融合、發(fā)展的證明。展示項(xiàng)目這個(gè)“有形”活動(dòng)能使各族人民在“有感”的體驗(yàn)中不斷增強(qiáng)“五個(gè)認(rèn)同”,內(nèi)化“四個(gè)與共”,由“形”入“感”,有“效”躍遷。

項(xiàng)目簡介

文物照片

二、基于田野考察的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

師生團(tuán)隊(duì)多次深入文物征集地,考察民族服飾的款式、材質(zhì)、色彩及穿著方式等細(xì)節(jié),挖掘其文化內(nèi)涵,力求為民族服飾的保護(hù)、研究提供合理、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊罁?jù)。修復(fù)團(tuán)隊(duì)通過田野調(diào)查獲取珍貴一手資料,并將其應(yīng)用于項(xiàng)目實(shí)踐,有力支撐了民族服飾的保護(hù)研究和項(xiàng)目順利結(jié)項(xiàng)。紡織品文物修復(fù)涉及多學(xué)科交叉,加之民族服飾具有“活態(tài)”傳承的社會(huì)屬性,使得田野調(diào)查法在相關(guān)保護(hù)與研究工作中顯得尤為重要。這一方法不僅為修復(fù)工作提供了扎實(shí)的基礎(chǔ),也進(jìn)一步凸顯了其在民族文化遺產(chǎn)保護(hù)中的不可或缺性。

實(shí)地考察

三、多學(xué)科支持下的精準(zhǔn)修復(fù)

北京服裝學(xué)院依托文物保護(hù)學(xué)、紡織材料學(xué)為主,歷史學(xué)、民族學(xué)、服裝學(xué)等多學(xué)科協(xié)同支撐的學(xué)術(shù)體系,憑借在服裝工程、傳統(tǒng)制衣工藝、服裝技術(shù)史及紡織材料領(lǐng)域的科研優(yōu)勢,結(jié)合修復(fù)團(tuán)隊(duì)豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),為多學(xué)科交叉背景下的文物保護(hù)修復(fù)工作提供了精準(zhǔn)實(shí)施的保障。

在開展文物修復(fù)工作前,采用無損或微損檢測的方法,進(jìn)行生物、材質(zhì)、色彩、染料、形貌等檢測,共檢測紡織品材質(zhì)24個(gè)樣品,測色300余個(gè)點(diǎn)位,染料成分檢測16個(gè)樣品,微生物檢測18個(gè)點(diǎn)位,金屬成分檢測25個(gè)點(diǎn)位,并創(chuàng)新性使用高光譜相機(jī)進(jìn)行文物非接觸式檢測。

高光譜相機(jī)采集文物信息

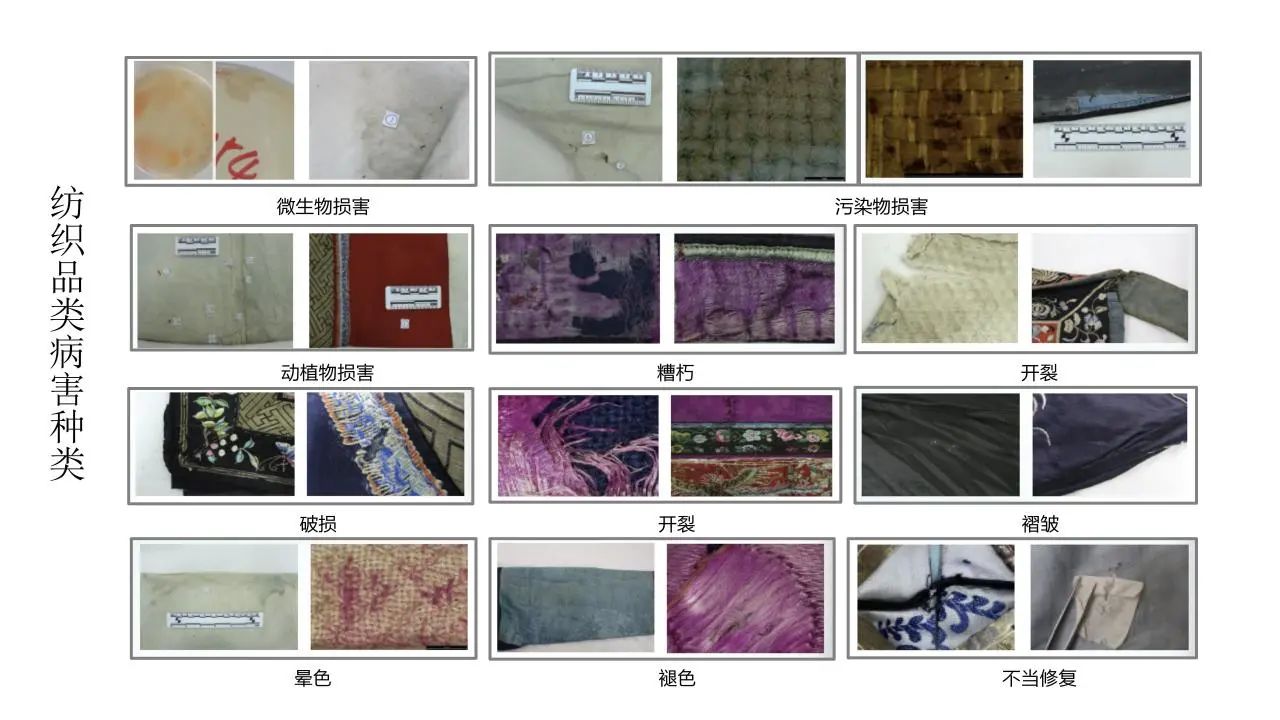

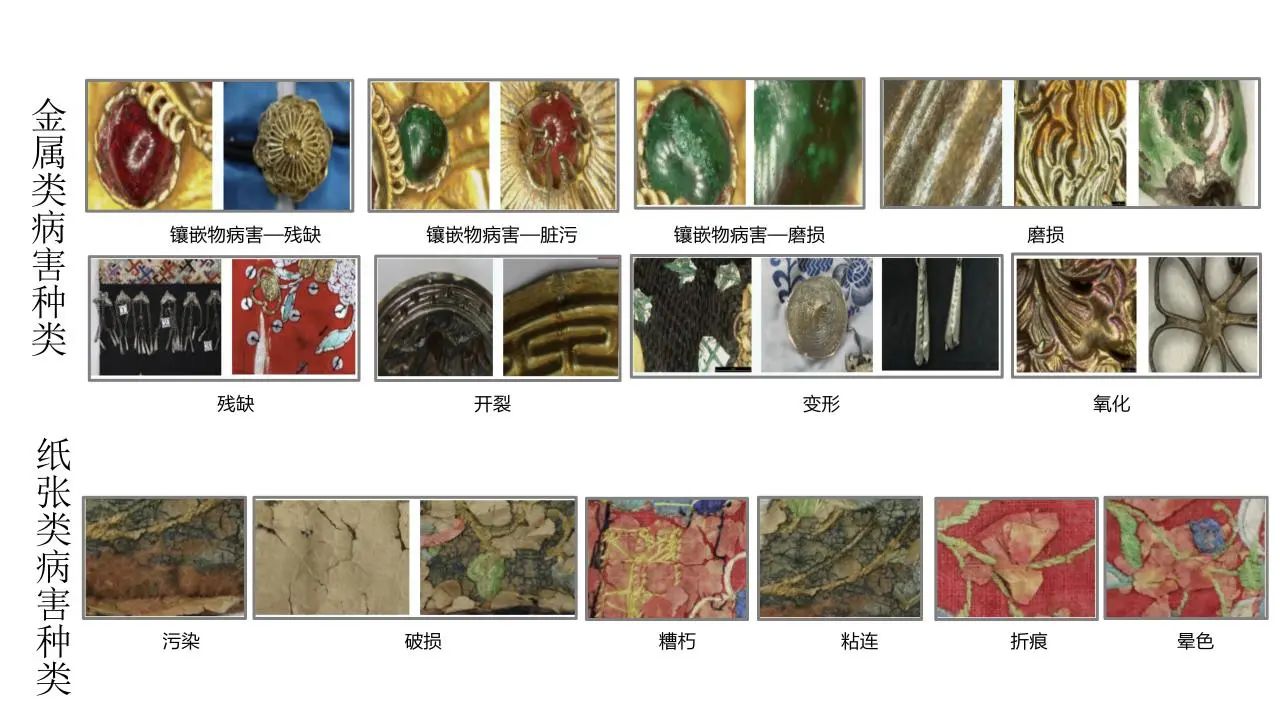

同時(shí)對(duì)文物病害進(jìn)行勘查與評(píng)估,發(fā)現(xiàn)該批文物工藝繁復(fù),文物材質(zhì)復(fù)合多元,病害種類多樣、數(shù)量龐大。經(jīng)量化統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)病害總計(jì)2520處,紡織品糟朽破損等修復(fù)難度較大的病害390處,其中較大面積的缺失33處。金屬飾件缺損1009處,單件文物病害數(shù)量最高達(dá)579處,整個(gè)項(xiàng)目保護(hù)修復(fù)工作量大、內(nèi)容繁雜。

紡織品類病害

金屬類、紙張類病害

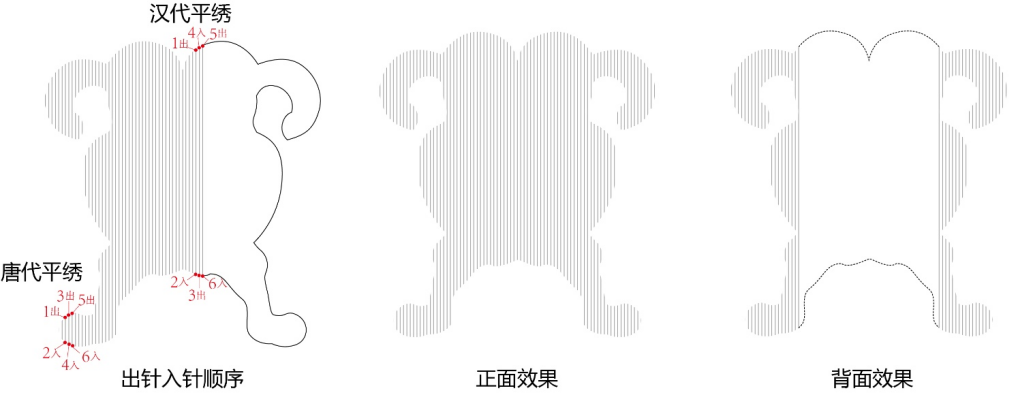

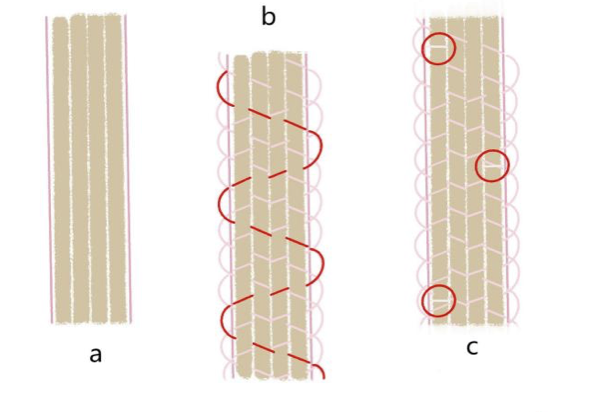

修復(fù)過程中,修復(fù)團(tuán)隊(duì)有工藝必解析,先實(shí)驗(yàn)再實(shí)戰(zhàn),做到“心中有數(shù)、精準(zhǔn)把控”。在青布繡花挎包修復(fù)過程中,破解了漢代平繡和唐代平繡針法的異同,將研究成果反哺于修復(fù),同時(shí)也揭示了漢、唐平繡針法在當(dāng)下民族服飾工藝制作中的活態(tài)傳承。

文物修復(fù)前后對(duì)比

漢、唐平繡針法解析 劉佳麗繪制

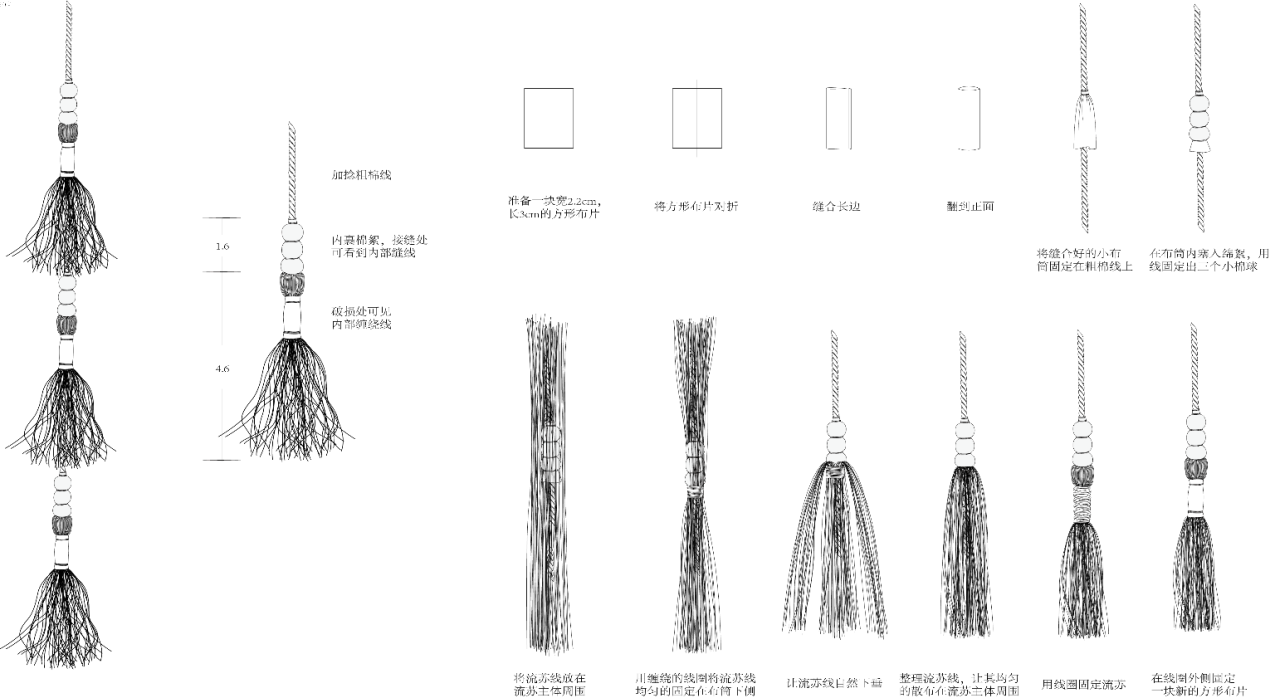

在修復(fù)青布繡花挎包的過程中參照保留較完好的流蘇,通過配色絲線、合股加捻等步驟達(dá)到所用線材顏色、粗細(xì)、股數(shù)、捻度等指標(biāo)均與文物一致。

文物修復(fù)前后對(duì)比

流蘇制作工藝解析 劉佳麗繪制

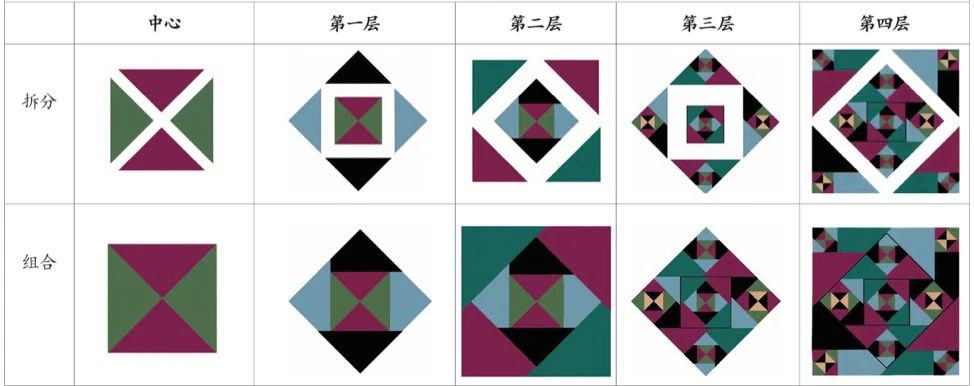

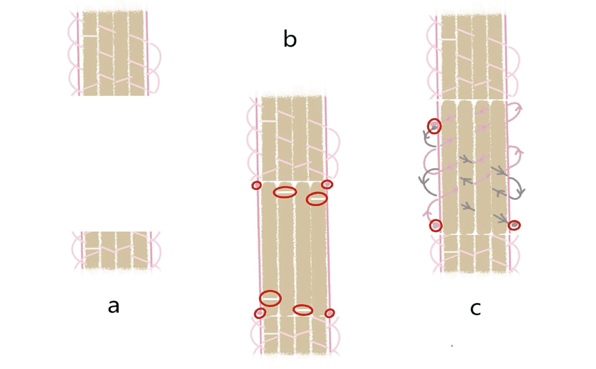

在壯族女上衣修復(fù)過程中,除領(lǐng)緣、袖口部位面料破損外,另一修復(fù)難點(diǎn)就是衣身多處使用不同種類的拼布工藝,團(tuán)隊(duì)對(duì)拼布工藝進(jìn)行了詳細(xì)解析后按照原工藝加以修復(fù)。

文物衣身拼布工藝

拼布紋樣解析 孫寶琳繪制

在修復(fù)傣族女上衣過程中,對(duì)其上裝飾銀條的工藝主要從兩方面進(jìn)行解析,一是絳帶編織工藝解析,二是絳帶釘縫工藝的解析,經(jīng)過大量實(shí)操實(shí)驗(yàn)之后運(yùn)用于文物修復(fù)上。

文物修復(fù)前

文物修復(fù)后

銀條絳帶編織工藝示意圖 盧巖繪制

銀條絳帶釘縫補(bǔ)配針法示意圖 盧巖繪制

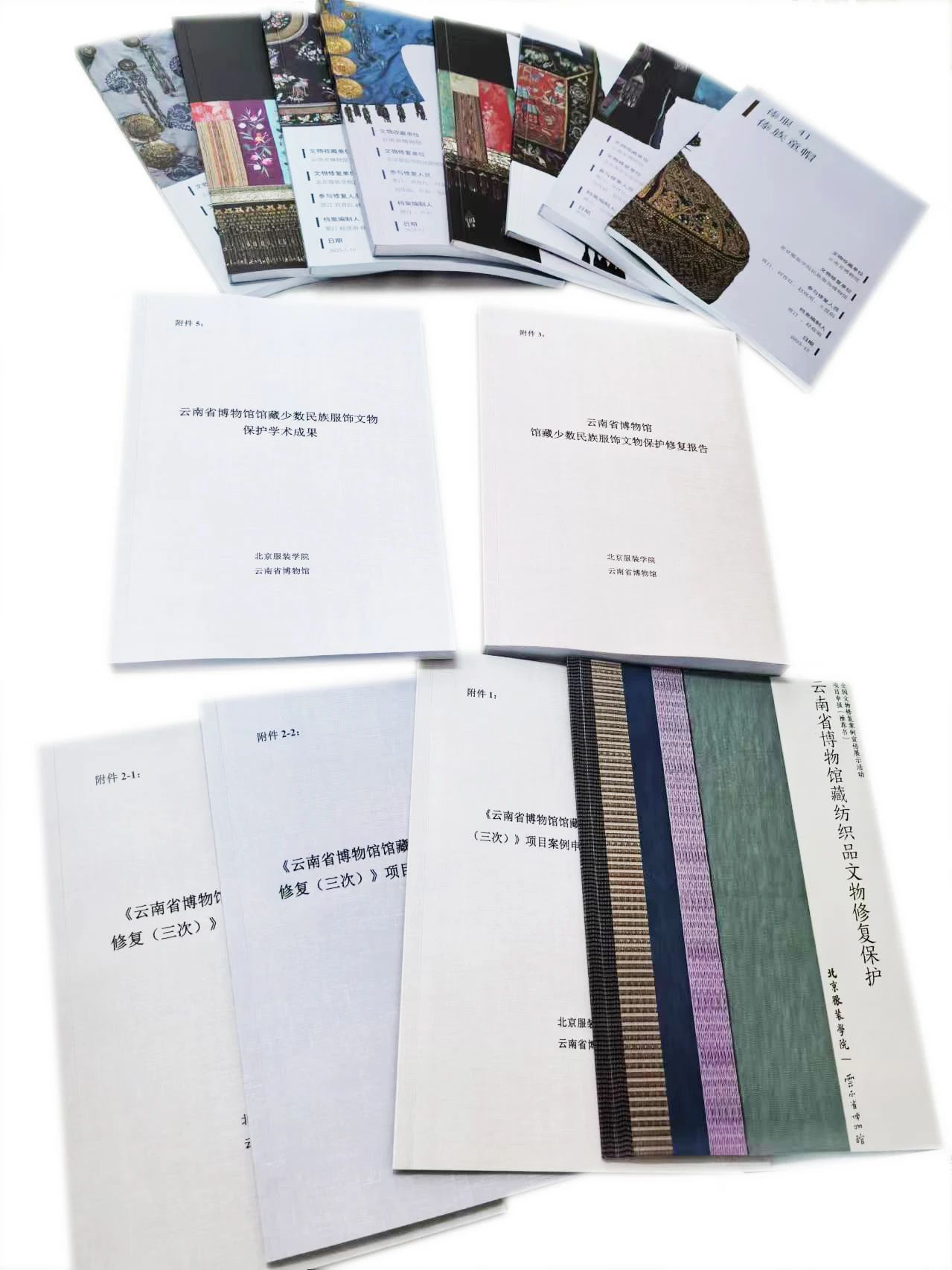

四、保護(hù)修復(fù)檔案的規(guī)范管理

項(xiàng)目嚴(yán)格按行業(yè)準(zhǔn)則,在實(shí)施保護(hù)修復(fù)的過程中做好保護(hù)修復(fù)檔案記錄和修復(fù)報(bào)告編寫工作;修復(fù)檔案及文物檔案的整理,全程依托設(shè)備儀器和數(shù)字技術(shù),以數(shù)字化方式、傳統(tǒng)方式(人工)并行互補(bǔ),保證電子記錄和手工記錄互為佐證,以一物兩檔形式完善項(xiàng)目文物檔案。

北京服裝學(xué)院民族服飾博物館配備Phase One 645DF套機(jī)和專業(yè)拍攝環(huán)境,以目前業(yè)內(nèi)較高的像素分辨率和優(yōu)秀成像效果保證文物整體影像和細(xì)節(jié)的數(shù)字化信息記錄效果;另配備Laica顯微鏡,對(duì)織物結(jié)構(gòu)、部分紗線及污染物進(jìn)行觀測和拍攝。對(duì)文物存在的各種病害進(jìn)行識(shí)別并結(jié)合檢測數(shù)據(jù)區(qū)分和記錄病害類型,遵照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求繪制文物病害圖,比照實(shí)物嚴(yán)格遵從比例尺將手繪病害圖進(jìn)行矢量圖轉(zhuǎn)繪,矢量圖繪制明確區(qū)分圖層以記錄單一類型病害情況。

在其它文物信息搜集方面,由表及里地記錄文物各項(xiàng)信息。如前期使用測色儀、高光譜測色儀測定顏色值,對(duì)修復(fù)前后的色值進(jìn)行對(duì)比、測算,保證科學(xué)修復(fù)和記錄清晰的色彩數(shù)據(jù)資料。紡織品所用面料、里料等,使用檢測儀器Nicolet Nexus670型FTIR光譜儀、顯微鏡等通過紅外光譜的特征吸收峰進(jìn)一步判斷紡織原料的材質(zhì)種類形成電子報(bào)告,通過顯微鏡觀察組織結(jié)構(gòu),繪制矢量織物結(jié)構(gòu)圖,從而較為全面地記錄織物信息。文物紋樣信息除影像記錄外,遵循文物紋樣復(fù)原方法,以手繪圖和矢量圖兩種形式呈現(xiàn)。保護(hù)修復(fù)完成后,整理修復(fù)過程中的記錄,根據(jù) WW/T 0015-2008《館藏絲織品保護(hù)修復(fù)檔案記錄規(guī)范》編寫文物保護(hù)修復(fù)檔案。

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)深入發(fā)掘紡織品文物蘊(yùn)含的各種信息,揭示應(yīng)有的歷史、文化與工藝價(jià)值,根據(jù)修復(fù)所得一手信息及研究成果編寫修復(fù)檔案8本、研究型修復(fù)報(bào)告1套(26萬余字)。

修復(fù)檔案及修復(fù)報(bào)告

五、科研與人才培養(yǎng)的有機(jī)結(jié)合

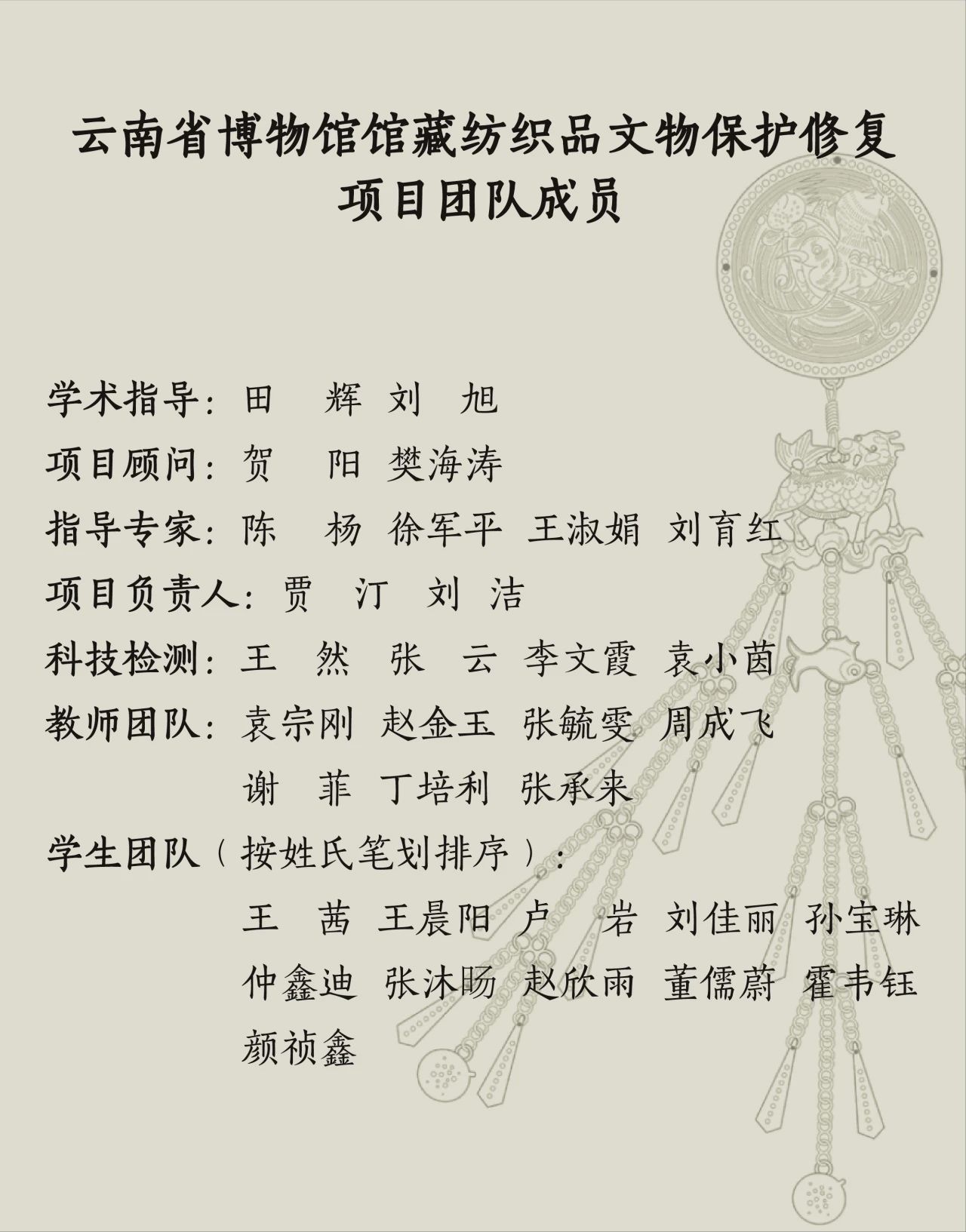

民族服飾博物館通過《云南省博物館館藏紡織品文物保護(hù)修復(fù)》項(xiàng)目,在科研與人才培養(yǎng)兩方面進(jìn)行深度拓展。該項(xiàng)目有意識(shí)地吸納博物館從業(yè)者、高校師生等跨學(xué)科、多領(lǐng)域人員加入。通過深度參與文物研究、修復(fù)實(shí)踐及數(shù)字化應(yīng)用全過程,采用多學(xué)科會(huì)聚、多工具融合的交叉科學(xué)研究手段,使得項(xiàng)目本身成為培養(yǎng)既懂傳統(tǒng)技藝又掌握數(shù)字技術(shù)的高層次復(fù)合型、應(yīng)用型人才的重要平臺(tái),為博物館及相關(guān)機(jī)構(gòu)持續(xù)輸送能駕馭“雙軌”保護(hù)的核心力量。項(xiàng)目實(shí)施以來,學(xué)生參與人數(shù)多達(dá)12人,培養(yǎng)博士1人、碩士2人。

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)部分成員合影

項(xiàng)目成果

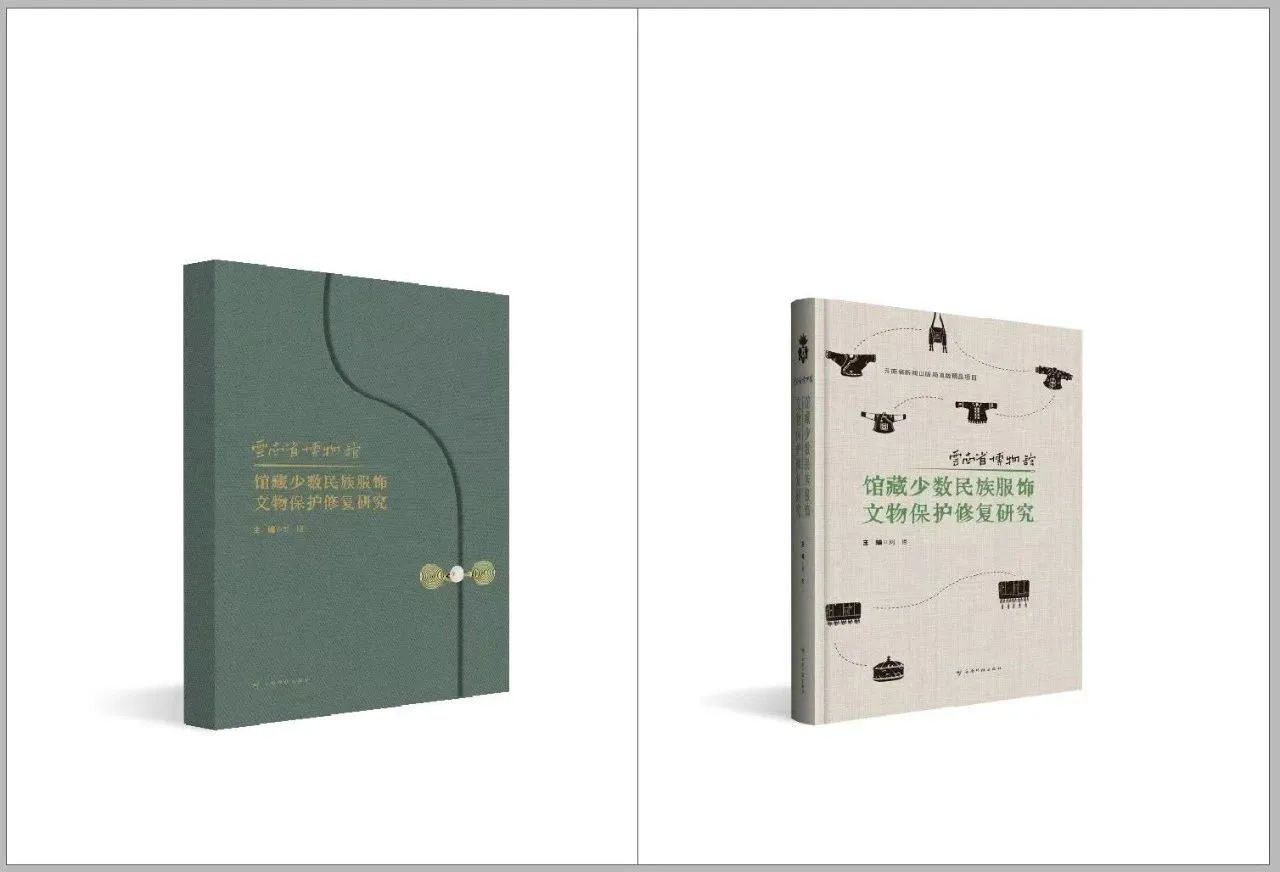

基于項(xiàng)目成果出版專著《云南省博物館館藏少數(shù)民族服飾文物保護(hù)修復(fù)研究》 成功入選“2025年滇版精品出版工程增補(bǔ)入庫項(xiàng)目名單”,這是云南省文物保護(hù)類圖書首次入選該獎(jiǎng)項(xiàng)。現(xiàn)正申報(bào)第十五屆“滇版精品出版物獎(jiǎng)”。

《云南省博物館館藏少數(shù)民族服飾文物保護(hù)修復(fù)研究》書影

項(xiàng)目組成員及碩博研究生以本次項(xiàng)目文物為研究對(duì)象,撰寫學(xué)術(shù)期刊論文6篇、專著論文4篇以及碩士學(xué)位論文2篇。

發(fā)表的期刊論文封面

項(xiàng)目宣介

該項(xiàng)目自立項(xiàng)實(shí)施以來,通過全程質(zhì)控的修復(fù)保護(hù)工作,提升了文物保護(hù)利用和文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承水平,實(shí)現(xiàn)了人才培養(yǎng)和公共教育的高效聯(lián)動(dòng)。項(xiàng)目實(shí)施單位相繼舉辦學(xué)術(shù)講座4場、《技藝古今——博物館紡織品保護(hù)與傳承工作坊》3期,并在中國國家博物館文保院“文物保護(hù)與科技創(chuàng)新”系列講座和湖南博物院承辦的“2024年館藏紡織品文物保護(hù)修復(fù)培訓(xùn)班”中進(jìn)行經(jīng)典案例宣講。

宣傳推介

學(xué)術(shù)講座

相關(guān)新聞

重要通知

北服視覺

打印本頁

打印本頁